- Brunngasse / Rue des Fontaines

- Burgplatz / Place du Bourg

- Burggasse / Rue du Bourg

- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius

- Kanalgasse / Rue du Canal

- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise

- Obergasse / Rue Haute

- Obergässli / Ruelle du Haut

- Quellgasse / Rue de la Source

- Ring

- Römergässli / Rue des Romains

- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux

- Untergasse / Rue Basse

- Untergässli / Ruelle du Bas

- Juravorstadt / Faubourg du Jura

- Mühlebrücke / Pont du Moulin

- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour

- Das Dufour Schulhaus - Überblick

- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital

- Das Dufour Schulhaus 1818-1819

- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Oberst Friedrich Schwab

- Das Dufour Schulhaus 1820-1827

- Das Dufour Schulhaus 1828-1835

- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission

- Das Dufour Schulhaus 1836-1838

- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely

- Das Dufour Schulhaus 1839-1842

- Das Dufour Schulhaus 1843-1849

- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller

- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik

- Das Dufour Schulhaus 1850-1869

- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller

- Das Dufour Schulhaus 1870-1880

- Das Dufour Schulhaus 1881-1887

- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler

- Das Dufour Schulhaus - Die Bieler Bijouteriefamilie Weber

- Das Dufour Schulhaus 1887 - Karl Walser

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II

- Das Dufour Schulhaus 1888-1891

- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock

- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser

- Das Dufour Schulhaus 1892-1895

- Das Dufour Schulhaus 1896-1898

- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler

- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer

- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen

- Das Dufour Schulhaus 1899-1903

- Das Dufour Schulhaus 1904-1905

- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin

- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER

- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1906-1908

- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1909-1910

- Das Dufour Schulhaus 1951-2011

Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour 1904-1905

Platzmangel

Das Progymnasium litt unter massivem Platzmangel: Vom Frühling 1904 an erhielten die deutschen Progymnasialklassen einen dritten Klassenzug bis zur zweitobersten

Klasse. Unter diesen Umständen genügte der Westbau von Dufourschulhaus nicht mehr. Bereits von 1898 an mussten in wachsender Zahl die Progymnasiumsklassen wieder in den Ostbau des

Knabenprimarschulhauses untergebracht werden. Eine entsprechende Anzahl Primarschulklassen durften mit Räumen in Barackenbauten und Privathäusern vorliebnehmen.

1904

Die Schule verzeichnet 26 Lehrer und 559 Schüler. Davon entfielen auf die deutsche Abteilung des Progymnasiums 363, auf die französische 136 und auf das Obergymnasium 60 Schüler. Auf das Progymnasium entfallen 17, auf das Obergymnasium 4 Klassen. Das Kadettenkorps bestand Ende des Sommers 1905 aus 400 Kadetten, davon 80 Primarschüler. Durch die Revision des Kadettenreglements sind nun die Waffenübungen ein Unterrichtsfach der Anstalt und in die Verwaltung des Gymnasiums einbezogen worden. Der Umbau des Erdgeschosses im Herbst 1905 vermehrte die Zahl der Schulzimmer um 3, kostete die Anstalt aber den Turnsaal. Dem Jahresbericht wurde eine historische Arbeit von Dr. Haag, Lehrer am Obergymnasium, beigefügt: «Garibaldi und das neapolitanische Fremdenbataillon von Mechel auf Sizilien 1860».

Erste Maturitätsprüfungen

Im Herbst 1905 fand die erste Maturitätsprüfung statt, welche 8 Literar- und 12 Realschüler bestanden. Die ersten Bieler Abiturienten konnten sich auf Grund des Maturitätsausweises an den

Hochschulen des Landes immatrikulieren liessen.

1905

Biografien über Lehrer und Schüler vom Dufourschulhaus Biel. Das Gymnasium befand sich ab 1910 an der Alpenstrasse.

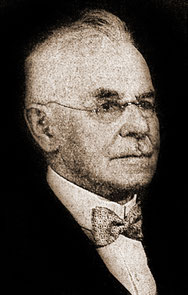

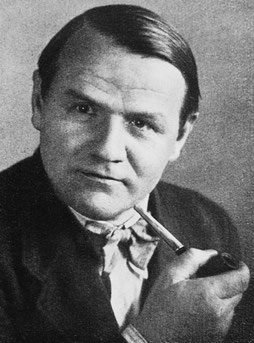

Hans Bleuer-Lienhard (1879-1962), Verfasser von Beiträgen zur Bieler Geschichte.

Am Progymnasium Biel Lehrer von 1904 bis 1917 und Rektor von 1917 bis 1949

Hans Bleuer wurde am 30. Juni 1879 als zweitältestes Kind eines Bergbauern in Grindelwald geboren. Auf einem recht abgelegenen Hof verbrachte er mit seinen 9 Geschwistern seine Kindheit. Nach

fünf Jahren Primarschule im Gletscherdorf durfte Hans Bleuer die neueröffnete Sekundarschule besuchen, unterstützt vom bekannten Pfarrer Gottfried Strasser (Dichter des

Grindelwaldnerliedes). Auch auf die Berufswahl des Jungen hatte Pfarrer Strasser Einfluss. Hans Bleuer wählte das Lehreramt. Nach dem dreijährigen Seminarbesuch in Hofwil unterrichtete er von

1898 bis 1901 in Stechelberg im Lauterbrunnental. Dort verliebte er sich in die junge Lehrerin Flora Lienhard aus Biel, mit der er die kleine Schule betreute. Hans Bleuer entschloss sich zum

Weiterstudieren und machte von 1901 bis 1903 an der Universität Bern seinen Sekundarlehrer in sprachlich-historischer Richtung. Von Juli 1903 bis 1904 war er an der Sekundarschule Wasen im

Emmental tätig. Dann zog es ihn nach Biel, wo er 1904 als Lehrer ans Progymnasium gewählt wurde. Er gab Unterricht in den Fächern Schreiben, Turnen, Rechnen, Französisch und Deutsch.1905

heiratete er Flora Lienhard, die bereits vor ihm in Biel ein Lehramt ausübte. Am Progymnasium Biel trat Rektor Wyss zurück 1917 und Hans Bleuer wurde zu seinem Nachfolger gewählt. Diese Tätigkeit

führte er bis 1949 aus.

1919 wurde Bleuer in den Verwaltungsrat der Buchdruckerei Schüler A. G. gewählt. Als Vertreter der Freisinnigen Partei gehörte er von 1922 bis 1928 dem Bieler Stadtrat und ab 1922 als nicht ständiges Mitglied dem Gemeinderat an.[34] 1929 nutze er die Möglichkeit, eine von der Schweizerischen Palästinagesellschaft veranstaltete, 6 Wochen dauernde Orientreise mitzumachen. 1949 sprach er im Wyttenbachschulhaus im Rahmen eines Kirchgemeindeabends über seine Erlebnisse in Palästina. Dabei untermalte er seine Ausführungen durch selbstaufgenommene Lichtbilder.[33] Von 1941 bis 1953 war er Präsident der Kirche Gemeindeversammlung Biel. Bleuer hatte viele Interessen: die Musik verband ihn mit der «Liedertafel» und dem Lehrergesangverein und er malte Aquarelle. Daneben fand er noch Zeit, eine Grammatik für die Schule zu schreiben und die Schrift «Hauptdaten der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Geschichte der Stadt Biel» (Biel 1952). 1962 verstarb er im Alter von 84 Jahren.

1904-

1910

Georges Albert Grosjean (1888–1977), Redaktor der Turnzeitung «Le Gymnaste Suisse»

Am Progymnasium Schüler von 1904 bis 1907 und Lehrer von 1917 bis 1955

Mitglied der «Gymnasia Biennensis» von 1905 bis 1907

Als Sohn eines Uhrmachers und einer Uhrmacherin am 21. April 1888 in Biel geboren, durchlief Georges Grosjean die Schulen Biels und bestand am Gymnasium 1907 die

Matura. Einer seiner Mitschüler war Architekt Alfred Leuenberger (1888-1961). Die Studien in Bern und Lausanne schloss der zweisprachige Grosjean mit dem Sekundarlehrerpatent ab. Seine erste

feste Stelle fand er als Lehrer 1910 an der Sekundarschule in Bad Ragaz. Da lernte er seine Frau Anna Margaret Camén (1879-1970) kennen, eine Bündnerin aus Reams und Cazis.[1]

1917 wurde er ans Progymnasium Biel gewählt. Als Lehrer unterrichtete Grosjean während 40 Jahren Französisch an allen Parallelklassen des 8. und 9. Schuljahres des deutschen Progymnasiums

und des Untergymnasiums.[1] Nach dem Rücktritt 1955 [2] behielt er noch die Lehrmittelverwaltung.

Georges Grosjean beteiligte sich als Geschäftsführer am «Bieler Jahrbuch/Annales Biennoises». 1977 wurde seine Biografie im Bieler Jahrbuch durch den ehemaligen Stadtpräsident Fritz Stähli

veröffentlicht.

Lehrer Grosjean begann seine sportlichen Tätigkeiten in Bad Ragaz im Turnverein und Alpenklub. Als Skifahrer nahm er seine Schüler mit auf die Pisten des Pizol-Gebietes. 1915 übernahm er das Amt

des Hüttenchefs der neuerbauten Pizolhütte, an deren Entstehung er mitwirkte. Mit ausländischen Gästen, auch internierten Offizieren während des Ersten Weltkrieges, hat er als Führer und

Bergkundiger zahlreiche Gipfel, auch Viertausender, der Schweizer Alpen bestiegen, nicht nur im nahen Bündnerland, sondern auch im Berner Oberland und Wallis. Seine Turnerfahrung stellte er dem

Bieler Jugendkorps als Leiter einer Abteilung zur Verfügung. Kurze Zeit leitete er auch das ganze Korps. Im Eidgenössischen Turnverein trat Georges Grosjean von 1930 bis 1948 als

Chefredaktor der französischsprachigen schweizerischen Turnzeitung «Le Gymnaste Suisse» hervor. In dieser Eigenschaft besuchte er 1936 die Olympiade von Berlin. In jener Zeit nahm Grosjean eine

eindeutige und kompromisslose Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus ein.[1]

Grosjean wurde in drei Musterungen für den Militärdienst als untauglich befunden. Dafür war er Kommandant der Bieler Feuerwehrkompanie und während des Zweiten Weltkriegs auch

Kommandant der 4. Kompanie des Luftschutzbataillons der Stadt Biel.[15]

Grosjean verkaufte das Haus am Höhenweg 28, dessen Pläne er mithilfe eines befreundeten Architekten selber gezeichnet hatte und siedelte 1959 mit seiner Frau wieder nach Bad Ragaz, wo sie 1970

starb. Wenige Monate vor seinem 90. Geburtstag verstarb er am 18. Dezember 1977. Sein Sohn war der Geograf und Zeichner Dr. Georges Grosjean (1921-2002).[1]

1904-

1907

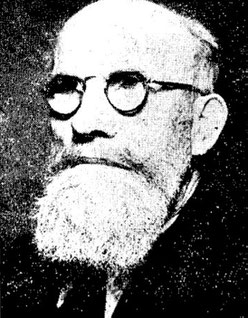

Paul Balmer (1876-1963), Dichter in Berndeutsch und altem Bieldytsch, Schriftsteller, Maler,

Progymnasiallehrer

Lehrer am Progymnasium Biel ab 1904

Fächer: Religion, Deutsch, Schreiben, Zeichnen, Rechnen, Turnen

Paul Rudolf Balmer wurde am 21. April 1876 in Laupen als Sohn des Johann Rudolf und der Anna Balmer geboren.[36] Sein Vater war

dort Gemeinde- und Burgschreiber. Paul Balmer: «Gärtner söll er wärde, het Vatter gseit, numme nid Schuelmeischter. U zu disem Behuef het er i sunnigi Schlosshalde kouft, z’Loupe, het di

verwahrloosete u veraltete Obschtböim lo ummache, het jungi gsetzt, u dr Näschtbuuz het drby törfe zueluege u handlangere u di erschte boumologische Lehrsätz eggähe näh.»[49]

Nach Abschluss des bernischen Staatsseminars wurde Paul Balmer als Primarlehrer in Gerolfingen angestellt. Nach kurzer praktischer Lehrtätigkeit studierte er zwei Jahre an der Universität Bern.

1900 wurde er Sekundarlehrer in Nidau. Dort heiratete er am 13. Juli 1900 Ida Streissguth, Tochter des Werkführers Karl Streissguth in Laupen. Der 1903 geborene Sohn Heinz Balmer war ein

bekannter Kunstmaler. Als der Sozialdemokrat Paul Balmer 1903 in Nidau 1903 für den Grossen Rat kandidierte, wurde er von seinen Gegnern angefochten: «Der Lehrer möchte seine Tätigkeit mehr auf

dem Gebiet der Jugenderziehung als in der Politik entfalten. Was werden Aufsichtsbehörde, Schulkommission und Gemeinde dazu sagen, wenn der Lehrer statt in der Schule im Parlament sitzt?» Balmer

wurde trotzdem Grossrat.

In Biel wirkte er über vierzig Jahre lang am Progymnasium. Zu Beginn unterrichtete er Deutsch und gab seinen Schülern einige Gedichten aus Edinger I und einige Musterstücke in Prosa zum lesen.

Die Aufgabe bestand darin, das Gelesene zu erzählen und zu beschreiben. Um die Kreativität der Schüler zu fördern, gab es auch freie Arbeiten. Im Schuljahresbericht 1915/16 schrieb er über «Die

Ausdrucksfähigkeit unserer Schüler in der deutschen Sprache: Ein Beitrag zur Schulreform». 1918 verfasste der Gymnasiallehrer ein Postulat an den Berner Grossrat, die Schulsynode abzuschaffen und

durch einen Erziehungsrat zu ersetzten, und zwar einen für den deutschen und einen für den französischen Kantonsteil. 1932 unterzog er sich einer langwierigen Augenoperation und musste sich

während eines Quartal vertreten lassen.

Paul Balmer wohnte in Biel am Kloosweg 5a. Neben seinem Beruf fand Balmer noch Zeit, sich erfolgreich künstlerisch zu betätigen. Für seine Schüler schrieb er die ersten Erzählungen und

Theaterstücke unter dem Pseudonym Hans Ueli Baer. Im Laufe der Jahre entstanden aus seiner Feder echte bodenständige Werke, so das Theaterstück «Gsüchti», das Singspiel «Bin albe e wärti Tächter

gsi», ferner «Sagen und Geschichten vom Bielersee», «Die Kappeler Milchsuppe», «Graf Rudolfs Ende», «Verse vom Bielersee», «Im Schwyzerhuus», «Daniel Jeanrichard», und in Zeitungen und

Zeitschriften viele kleine folkloristische Arbeiten. Seine gern gelesenen Erzählungen in der Seeländer Mundart drücken meisterhaft Wesen und Eigenart eines bodenständigen Volksschlages

aus.[50] Am 20. Dezember 1933 erzählte er im Radio «G’schicht vom Chrottehaar im Sagg». 1936 belegten seine beiden Gedichte «Der Vennerbrunne» und

«Schifferlied» beim Literaturwettbewerb der BIWO den 2. und 3. Platz. 1944 gab er die vergriffenen Mundartgedichte von Pfarrer Friedrich Molz neu heraus. Balmer war Mitglied im Bernischen

Lehrerverein der Sektion Nidau, im Berner Schriftstellerverein (BSV) und Sekretär der kantonalen Sozialdemokratischen Partei. Er starb am 20. Mai 1963.

Werkauswahl

Gsüchti: E luschtigi Szene uf em Rüttihof (Biel 1908), Zentralfest des Schweizerischen Grütlivereins, Festführer (1911),Bin albets e wärti Tächter gsi; es Lustspili mit Jodel u G’sang i eim Akt

(Biel 1923), I Holpervärse umme Bielersee (Biel 1933), Glöggli (1933), Der Vennerbrunne (Biel 1936), Dauwätter (BW 14. 3. 1936), Schifferlied (Biel 1936), Zum Gedächtnis der Schlacht bei Laupen,

21. Juni 1339 (SV 20. 6. 1939), Gschichtli us ere chlyne Stadt (Biel, 1942), Adam Friedrich Molz: Nieldytschi Gedicht mit hochdytsche Liggebiesser. Mit Zeichnungen von Hans Hotz und Waltraud

Hotz-Lamers (Biel, 1943), Der Belenusmythus in kritischer Beleuchtung (Ex 21. 12. 1943), Adam Friedrich Molz. Ein Dichter des alten Biel (Bern 1944), Die Argonauten des Bielersees (Biel 1946),

Episoden aus dem Burgdorfkrieg, 1382-1389. Ursachen und Verlauf (Biel 1951), Biel und Neuenegg (SV 4. 3. 1952), Zum Bieler Belenus-Mythus (SV 24. 5. 1957) , Chumm zue-n-is, chumm (Chur 20. 5.

1963) [36]

Seeländer Volkszeitung (SV), Express (Ex), Berner Woche (BW)

*1904

August Baumann (1894-1957), SBB-Beamter,

Grossrat von Aargau, Journalist, Redaktor der «Freiämter Zeitung».

Schüler am Progymnasium Biel von 1905 bis 1910

August Friedrich Baumann kam am 24. 12. 1894 in Pieterlen, als Sohn einer Oltner Eisenbahnerfamilie, zur Welt. Er besuchte das Progymnasium in Biel und anschliessend

die Kantonsschule in Aarau.[64] Zunächst arbeitete er in Wauwil (Kanton Luzern) als Stationsbeamter bei der SBB, fand aber in diesem Beruf keine

Befriedigung. Ab 1919 wurde er hauptamtlicher Sekretär der Freisinnig-Demokratische Volkspartei. Als Nationalrat Otto Hunziker 1925 aus dem kantonalen Parteipräsidium schied, verlegte August

Baumann seinen Wohnsitz von Zofingen nach Wohlen.[62] 1933 promovierte er an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich zum

Doktor beider Rechte. Seine Dissertation trug den Titel: «Der Verwaltungszwang im Aargau.» Ab 1933 war er freisinniger Vertreter im Aargauer Grossrat. Dort engagierte er sich in Verkehrs- und

sozialpolitischen Fragen. 1935 trat er als Vorsitzender des aargauischen Bankpersonalverbandes dem drohenden Lohnabbau der Grossbanken entgegen.[61]

1954 kämpfte er gegen die in Kanton Aargau eingeführte amtliche Filmzensur. In seiner Interpellation verlangte er, «die Filmüberwachung wie bisher nach gesunden Richtlinien den Gemeinden zu

überlassen.»[63] August Baumann war auch Präsident der reformierte Kirchenpflege

Bremgarten-Wohlen, Mitglied der evangelische-reformierten Synode des Kantons Aargau und Stuhlmeister der Freimaurerloge «zur Brudertreue» in Aarau. Er starb 1957 im Alter von 63 Jahren in Wohlen

an Herzversagen.[61] L

1905-

1910

Emil Bleuer (1894-1955), Uhrenfedernfabrikant der Studer AG, Präsident der UBAH, Mitglied vom

Altstadtleist Biel

Schüler am Progymnasium Biel von 1905 bis 1909

Am Aufschwung der Bieler Uhrenindustrie beteiligte sich die Fabrik Studer AG 1879 mit ihren ersten Uhrenspiralfedern. Von den primitiven Arbeitsmethoden der Anfangsjahre ging man zu modernen

Maschinen und Messinstrumenten über. In dieser Zeit kam Emil Armin Bleuer am 25. Juni 1894 in Bözingen zur Welt. In Biel besuchte er die Primarschule und von 1905 bis 1909 das Progymnasium. Bei

der Firma Brodbeck absolvierte er eine kaufmännische Lehre, die er 1911 abschloss. Im Winter 1912/13 gründete er zusammen mit seinem Stiefvater Emil Studer eine eigene Uhrenfederfabrik (Fabrique

de Ressorts) an der Juravorstadt 29. Noch im gleichen Jahr konnte der Betrieb «E. Studer» so vergrössert werden, dass die dortigen Räumlichkeiten nicht mehr ausreichten und das Geschäft nach

Bözingen an die Rochette verlegt wurde.[74]

1905-

1909

1914 wurde für Landesausstellung in Bern in La Chaux-de-Fonds die kleinste 5linige Ankeruhr hergestellt. Bleuers Firma lieferte die Federn dazu. Ein Beweis, dass

Biel auch mit Uhrenfedern an der Spitze der Uhrenindustrie stand.[77]

Die Grenzbesetzung von 1914 bis 1918, wo er im Füsilier Bataillon 25 eingeteilt war, führte zu einem kurzen Rückgang des Geschäfts. Nach Kriegsende leitete Emil Bleuer die Fabrik unter

Beibehaltung des Namens «Studer» auf eigene Rechnung weiter und nahm seinen damals 18-jährigen Bruder Ernst als Mitarbeiter in sein Unternehmen auf. 1920 heiratete er die Bielerin Klara Nobs und

wurde Vater von Elly (Prokuristin der Studer AG) und Hans (im Verwaltungsrat der Studer AG).[74]

Ein weiterer geschäftlicher Meilenstein war 1920 die Erwerbung eines Chaletbaus am Höheweg 84. 1924 wurde ein Fabrikflügel angebaut, da sich die Firma inzwischen zum grössten Unternehmen der

Uhrenfedernbranche entwickelt hatte. 1943 wurde das Unternehmen ins Gurzelen, Cornouillerweg 6, verlegt.[74]

Inserate von 1927 (links) und 1939 (rechts) am Standort Höheweg 84

Am November 1926 wurde Emil Bleuer Präsident des Federnfabrikanten-Verbandes (Société suisse des Fabricants de Resorts) der Sektion Biel. Später stand er auch dem

gesamtschweizerischen Verband vor.[74] Thema Nr. 1 war die Sanierung der Uhrenbranche. 1929 konnten unter seiner Präsidentschaft erste bedeutende Erfolge

erzielt werden: «Wir befinden uns an einem historischen Wendepunkt in der wirtschaftlichen Lage der Uhrenindustrie. Deren Sanierung ist zu einer zwingenden Notwendigkeit geworden. Dazu gab es

zwei Wege zu beschreiten. Die natürlichste Lösung war der Zusammenschluss von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zum Schutz der Industrie. Leider war diese kollektive Arbeit nicht möglich, da die

Arbeiter den Klassenkampf und die deprimierende Politik der gesunden Entwicklung der öffentlichen Wirtschaft vorzogen. Sie hatten in ihren Statuten die Abschaffung des Arbeitgeberverbandes

festgeschrieben. So blieb ihnen nichts anderes übrig, als den zweiten Weg zu gehen und zu versuchen, ihre wirtschaftliche Lage selbst zu verbessern. Es war ein langwieriger Prozess mit vielen

Hindernissen, bis die Vereinbarungen zwischen der Ebauches S.A. und den nunmehr befreundeten Konkurrenzhäusern getroffen werden konnten.»[78] 1942 wurde er

in die UBAH (Union des branches annexes de l’horlogerie) berufen und 1946 deren Präsident.[74] Eine grosse Verantwortung, denn die UBAH umfasste 18

Unterverbände mit mehr als 27‘000 Beschäftigten. Bleuer setzte sich weiterhin für die Reorganisation der Uhrenindustrie ein. Ihm war es zu verdanken, dass am 30. Juni 1954 ein neuer

Kollektivvertrag abgeschlossen wurde, der am 1. Juli in Kraft trat.[75]

Mitglied in verschiedenen Vereinen und Organisationen

Als Knabe turnte er im Grütliturnverein, mit 26 Jahren gründete er einen Kegelklub. Er war aktiver Turner im Männerturnverein Biel, den er präsidierte und der ihm die Ehrenmitgliedschaft und das

Ehrenpräsidium verlieh. [74] 1931 organisierte er zusammen mit Cäsar Zimmer das 34.

Bernische Kantonalturnfest in Biel, an dem über 600 Turnerinnen und Turner teilnahmen. Bleuer über die zu gewinnenden Preise: «Wegen der Krise in Biel suchten die 38 Mitglieder des Preiskomitees

nicht nur in unserer Stadt, sondern im ganzen Kanton nach Spendern, und der Kanton und besonders der Jura antworteten mit einer Bereitschaft, mit einer Grosszügigkeit, die wir nicht genug

bewundern und danken können. Es gibt 1300 Preise im Wert von 35'000 Franken zu gewinnen. Die meisten Uhrenfabriken aus Biel und dem Jura haben uns Uhren von höchster Qualität geschickt, eine

schöner als die andere. Es hat 150 fein ziselierte Pokale, Messgewänder und Silberbestecke, ein Grammophon, Ölgemälde, Stiche, Gaskocher, Brieftaschen, Fahrräder usw. Nie zuvor waren Turner so

reich belohnt worden».[76] 1941 organisierte er den Kantonalbernischen Schwingertag. 1949 war er Präsident der Finanzkommission des Kantonalturnfestes. 1953

wurde er zum Ehrenmitglied des Seeländischen Schwingerverbandes ernannt.

Emil Bleuer war auch Ehrenmitglied des Bürgerturnvereins, Mitglied der Sektion Biel des Verbandes Reisender Kaufleute, des Altstadtleistes (mit seinem Bruder Ernst) und der

Taubenlochgesellschaft. Politisch gehörte er der Freisinnig-Demokratischen Partei an. Seit dem 28. Dezember 1953, als Emil Bleuer mit einem Beinbruch an das Krankenlager gefesselt wurde,

stellte sich heraus, dass er noch an einer schwere Krankheit litt, an der er am 2. Oktober 1955 im Alter von 61 Jahren starb.[74] L

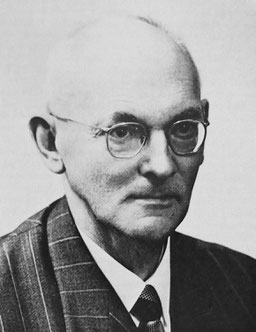

Hermann Boder (1890-1933), Gymnasiallehrer, Stadtrat, Sprachwissenschaftler, Pädagoge

Schüler am Progymnasium von 1905 bis 1910

Charles Hermann Boder kam am 15. Januar 1890 in Biel als Sohn des Schalenmachers Henri Louis (1836-1898) und der Pauline Boder-Descombes von Orvin, in Biel zur Welt.

Er war das jüngste von 15 Kindern der bescheidenen Uhrmacherfamilie. Am Progymnasium wurde er von Aeberhardt (Englisch, Geografie, Naturkunde, Schreiben), Prêtre (Mathematik, Geometrisches

Zeichnen) und Aufranc (Religion, Französisch, Geschichte) geprägt. 1905 wurde er in die Ecole Normale aufgenommen. Die wissenschaftlichen Anforderungen waren zwar nur durchschnittlich, aber

sechzig junge Menschen aus den verschiedensten Ländern und Gesellschaftsschichten vereinten hier ihre Ambitionen, Erinnerungen und Gedanken. Boder wurde schnell beliebt, nahm an allen

Diskussionen und Unternehmungen teil, auch an den riskantesten, wie dem sechsstündigen Gewaltmarsch nach Belfort, mit fast leeren Taschen, aber einem Herzen voller Sehnsucht und Liedern. Er fand

Zeit für alle Arten von Forschung ausserhalb des Lehrplans. Er liebte die Poesie, das vulgo «Stello» und beschäftigte sich manchmal mit sozialen Themen, die damals unter Jugendlichen nicht sehr

populär waren.[43]

Primar-, Sekundar- und Gymnasiallehrer

Er trat in das Lehrerseminar von Pruntrut ein, das er 1909 mit dem Diplom verliess. Als Primarlehrer arbeitete er 8 Jahre lang im jurassischen Dorf Sornetan. Schon früh wurde er Mitglied der

Société jurassien d‘émulation und legte 1913 eine ausführliche Studie über Traz‘ Roman «Les Désirs du coeur» vor. Einleitend stellte er die literarische Entwicklung der Romands dar.

Ab 1917 unterrichtete er an der französischen Primarschule in Biel. 1923 erwarb er das Sekundarlehrerpatent und 1927 das Gymnasiallehrerpatent. Seither wirkte er an der französischen Abteilung

des Bieler Gymnasiums als Lehrer für Französisch und Geschichte. Sein Ziel war es, die Bildungseinrichtungen in Biel auszubauen und ein zweisprachiges Gymnasium nach dem Vorbild der

luxemburgischen Schulen einzurichten.[43] Boder wurde Vizepäsident der Association suisse des conférences de langue française. Nebenbei betätigte er sich als

Präsident der Primarschul-Bibliothekskommission.

Familie

Am 16. Oktober 1925 heiratete er seine Bieler Kollegin, die Primarlehrerin Alice Boder-Lauper (1883-1971). Sie war bekannt als Präsidentin der Förderung der Fraueninteressen und Gründerin

des Soldatenfürsorgeverbands.

Politik

1923 ernannte ihn der Bieler Stadtrat zum Mitglied des Finanzausschusses. Anlässlich der Bieler Gesamterneuerungswahlen wurde Hermann Boder als sozialdemokratischer Kandidat in den Stadtrat

gewählt.

Vielseitig beschäftigt

Seine Freizeit widmete er der Kunst, dem Theater und der Museumskommission. Aufgrund seiner Vorliebe für das Theater wurde er sofort zum Leiter des Organisationkomitees für französische

Aufführungen und Vorträge ernannt. Durch ihn bekamen die Theateraufführungen in Biel ein hohes Niveau. Er war massgeblich an der Gründung des Komitees der Conférences françaises mit Sitz in Bern

beteiligt, das die grossen Schweizer Gastspiele von Duhamel, Benda, Maurois, Copeau, um nur die beim Bieler Publikum beliebtesten zu nennen, organisierte.[43] 1927 hielt er für die Société jurassien d‘émulation einen Vortrag zum Werk über den französischen Publizisten Maurice Barrès. Seit mehreren Jahren arbeitete er

schon an einer Monographie über Maurice Barrès, genauer gesagt an «Le Culte du moi dans l'oeuvre de Maurice Barrès», dem Thema seiner Dissertation, die er an der Universität Bern zur Erlangung

des Doktortitels einreichen sollte. Zu diesem Zweck recherchierte er in der Pariser Nationalbibliothek. Leider liess ihm der Tod keine Zeit mehr, seine Arbeit zu veröffentlichen. Am 18. Mai 1933

starb er im Alter von 43 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.

1905-

1910

Hans Berchtold (1894–1975), Pädagoge, Autor, Bieler Progymnasiallehrer, Aquarellist,

Kunsthistoriker

Schüler am Progymnasium von 1905 bis 1910

Hans Berchtold kam am 30. 4. 1894 in München zur Welt.[36] Seine Eltern,

die am 13. 3. 1893 geheiratet hatten, waren der Bahnpostassistent Johann Berchtold aus Dillingen (geb. 1860) und Caroline Elise Sophie Steiner aus Biel.[41]

Nach dem frühen Tod des Vaters, kehrte die Witwe 1901 mit ihrem siebenjährigen Sohn nach Biel zurück. Hans besuchte die Primarschule an der Dufourstrasse und wechselte 1905 ins deutsche

Progymnasium. 1910 kam er ins Obergymnasium, das gerade vom Dufourschulhaus in das neue Gebäude an der Alpenstrasse umgezogen war. 1913 schloss er die Realabteilung mit der Matura ab.

In München begann Berchtold die Studien für das Zeichenlehreamt an der Technischen Hochschule, die damals diese Ausbildung von der dortigen Kunstgewerbeschule übernommen hatte. Diese

Neuorganisation veranlasste den jungen Studenten, im Frühjahr 1914 nach Bern zu übersiedeln und in die Lehramtsschule der dortigen Universität einzutreten, wo er im 1916 das Sekundarlehrerpatent

in naturwissenschaftlich-mathematischer Richtung erwarb. Anschliessend nahm er an der Kunstgewerbeschule Bern das Fachstudium für das Zeichenlehramt wieder auf.[37]

Im Ersten Weltkrieg wurde der junge Mann 1917 an der Front gerufen. Nach Kriegsende in die Schweiz zurückgekehrt, setzte er sein Zeichenstudien fort und erwarb 1920 das schweizerische

Zeichenlehrerpatent.[37] Nach seiner Bieler Einbürgerung am 22. November 1921

[38] begann er als Zeichenlehrer am Progymnasium, wo er bis 1962 tätig war.[37] Zu seinen Schülern gehörte der Bieler Künstler Markus Helbling, Lehrer an der Primarschule Bözingen.

1905-

1910

«Pitu, nannten wir Hans Berchtold im Progy liebevoll. Wenn er die Klasse betrat,

sagte er meistens ‹Morgengruss am Abend spät›, auch wenn es Mittag war.

Als wir ihn fragten, was dies bedeute, sagte er: ‹Der Morgen seid ihr, ich bin der Abend›.»

Rolf von Felten, Präsident des Bieler Manifests, Bieler Tagblatt, 13. 11. 1995, S. 14

Familie

Am 4. Januar 1923 heiratete der Sekundarlehrer die Bernerin Johanna Rychener (1892-1987), Sekundarlehrerin von Signau.[42] Sie unterrichtete unter anderem in

Biel als Aushilfslehrerin am deutschen Progymnasium. Das Paar wohnte am Höheweg 16. Ihre Ehe blieb kinderlos.

Kunsthistoriker und Maler

Für die Kunstszene war Berchtold in verschiedenen Bereichen tätig: Durch den «Kunstverein» versuchte er Biel zu einem Kunstmuseum zu verhelfen. Als Kunsthistoriker hielt er zahlreiche Vorträge,

unter anderem über Michelangelo (1938), Albert Anker (1939), Kind und Kunst (1944), Religion und Kunst (1945), den Bieler Künstler Simon Fuhrer (1955), Pablo Picasso (1969) und Ferdinand Hodler

(1970). Als Maler stellte er seine Werke in den zwanziger Jahren regelmässig in Sonderausstellungen im Kanton Bern aus. In all seinen Bildern kommt eine enge Beziehung zur Natur zum

Ausdruck. Der Betrachter spürt auch einen Hauch der tiefen Religiosität, die den ganzen Menschen Hans Berchtold geprägte. Er malte Landschaften wie das Unter- und Oberengadin, Tessin, Wallis,

Saas-Fee, Berner Oberland, das Seeland mit dem Bielersee und die Bretagne. Alle seine Werke zeugen von grosser koloristischer Phantasie und einer hoch entwickelten Aquarelltechnik. Relativ früh

zog sich Hans Berchtold als Aussteller zurück. 1977 fand im Dachstock der Alten Krone eine Kunst-Gedenkausstellung für ihn statt.[40] 1982 folgte eine

Ausstellung in der Aula des Dorfschulhauses Lengnau (BE) und 1985 eine Ausstellung bei der Schweizerischen Bankgesellschaft an der Mühlebrücke in Biel.

Hans Berchtold beteiligte sich an der Planung der «Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Biel» (1921) am ersten «Bieler Jahrbuch» (1927). Er war Mitbegründer und bis 1949 Vorstandsmitglied der

«Städtischen Musikschule». Dieser Institution schenkte er 1932 ein schönes Aquarell des Bielersees. Währen des Zweiten Weltkrieges diente er Dienst in der Zentrale des Luftschutzbataillons

Biel.[37]

Im Dienst der deutsch-evangelisch-reformierten Kirche Biel

Während 25 Jahre, bis Ende 1957, war Berchtold Mitglied und Sekretär des Bieler Kirchgemeinderates. Eines seiner Hauptanliegen war der Bau der grossen Orgel in der Stadtkirche.[37] 1939 ergriff er die Initiative zur Erneuerung der Orgel. Der Kriegsausbruch und die Bauvorhaben am Wyttenbachhaus und an der Kirche Madretsch verzögerten diesen

Plan. So beteiligte sich Berchtold zuerst mit Präsident Zimmermann an der Planung und Ausführung des Wyttenbachhauses. 1944 realisierte er dann zusammen mit dem Architekten Eduard Lanz die neue

Orgel der Stadtkirche. Das Instrument hatte 3406 Pfeifen. Die grösste hatte eine Länge von 5 Meter, die kleinste mass nur 9 Millimeter. Als begeisterter Liebhaber der Orgelmusik, gründete

Orgel-Ausschuss-Präsident Hans Berchtold 1946 im Wyttenbachhaus den «Freundeskreis der Orgelabende». Mit dem talentierten Stadtorganisten Hermann Engel veranstaltete der Freundeskreis regelmässig

Konzerte in der Stadtkirche. Berchtold konnte auch die kleine «Wyttenbach-Orgel» als erstes Lehrstück verwirklichen.

Im Auftrag der Kirchgemeinde verfasste er zusammen mit Eduard Lanz eine Festschrift zur 500-Jahr-Feier der Stadtkirche Biel (1951). Durch die intensiven Studien der beiden erschien das Büchlein

erst 1963.[37] Im zweiten Teil dieser Monographie gibt er eine Sinndeutung der Bau-, Bild- und Klangerscheinungen. Er machte verständlich, von welchem Geist

die Formen des Baues, die Farben und Gestalten der Kirchenfenster, des bildhauerischen Schmuckes und der Wandgemälde, der Klang der Orgel und der Ton der Glocken zeugen. Am Beispiel der Bieler

Stadtkirche wird die Bild-, Geometrie- und Zahlensprache gotischer Sakralbauten erläutert. «Der Orgelwerke Geschichte und Schicksale» gibt neben dem rein Fachlichen, ein lehrreiches Beispiel für

die Wege, die die Kirchenmusik von der vorreformatorischen Zeit bis heute genommen hat. Den Abschluss bildet ein kurzer Überblick über den Bestand und die Funktion des Geläuts.[39] Die Planungs-Geometrie der Stadtkirchen-Gotik begleitete Hans Berchtold bis in seine letzten Lebensjahre, wo er seine weiteren Forschungen in einem Beitrag für das

«Neue Bieler Jahrbuch» 1970 zur Verfügung stellen konnte.[37]

Hans Berchtold, der an Diabetes erkrankt war, starb 1975 im Alter von 81 Jahren.

Schriften (Auswahl):

Die bedeutendsten Ereignisse des Jahres im Konzert-, Theater- und Kunstleben der Stadt Biel (*1927-1935), Der Bildhauer Hermann Hubacher (*1930), Kind und Erziehung in der Kulturwende in 3 Teilen

(Schweizerische Lehrerinnenzeitung, Bern, 20. 9. / 5. 10. / 20. 10. 1952), Die Christusbezogenheit alter Kirchbauten am Beispiel der Stadtkirche Biel (Der kleine Bund, 21. 12. 1956), Hans

Bleuer-Lienhard 1879-1962 (*1962), 500 Jahre Bieler Stadtkirche (1963), Die Stadtkirche Biel als Spiegel raumgeometrischer Betrachtungen (*1970) [36]

*Bieler Jahrbuch (BJ)

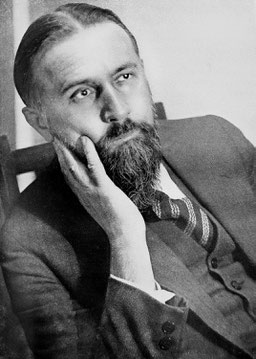

Arthur Lory (1894-1962), Journalist, Schriftsteller, Redaktor, Drehbuchautor

Schüler am Progymnasium Biel von 1905 bis 1910

Arthur William Lory kam 1894 in Belp (Bern) als Sohn des Gymnasiallehrers Adolf Lory und der Ida Wyttenbach zur Welt. Er verbrachte seine Jugend in Biel. Sein Vater

trat 1897 mit dreissig Jahren als Deutschlehrer ins Dufourschulhaus ein. Zuerst unterrichtete er am Progymnasium und später auch am Obergymnasium. Zu seinen Fächern gehörten Mathematik,

Geographie, Buchhaltung und geometrisches Zeichnen. Nebenbei gab er ab 1907 in der Tonhalle Anfängerkurse für deutsche Stenographie. 1909 wählte man ihn zum Präsidenten vom Stenographenverein der

Sektion Westschweiz. In dieser Funktion organisierte er den Wettbewerb vom westschweizerischen Stenographentag und sass in der Prüfungskommission. Er starb am 27. September 1914 mit nur 47

Jahren. Die Mutter musste ihre Kinder alleine durchbringen und zur Not 1917 ihr Haus an der Alpenstrasse 33 verkaufen. Einer von Arthur Lorys 4 Geschwistern, Bruder Walter (geb. 1899), wirkte

später 40 Jahre an der Sekundarschule Steffisburg.

Arthur Lory studierte Nationalökonomie an der Universität Bern und vertiefte seine Studien in Zürich und Lausanne. Von 1920 bis 1924 war er Redaktor beim Brugger Tagblatt. Ab 1925 arbeitete er

während 25 Jahren im Reporterdienst als redaktioneller Mitarbeiter beim Ringier-Verlag Zofingen. Bald machte er sich auch als Schriftsteller einen Namen, etwa mit dem Buch «Ich war Koch beim

Negus».[53] Oft verwendete er die Pseudonyme Peter Valentin und Urs Peter. Er verfasste zahlreiche Tatsachenberichte, Skizzen, Reportagen und Sonderhefte für

die Schweizer Illustrierte Zeitung. 1923 erschien im Schweizer Arbeiter seine Serie «Eine Sommerreise nach Sizilien». Seit 1932 veröffentlichte er regelmässig Wochenbeiträge in der

Schweizerischen Allgemeinen Volkszeitung.[60]

1905-

1910

«Man sagt Journalisten seien die Totengräber und Geburtshelfer der Zeit.

Man schätzt sie, hält sie aber auch für geistige Mirmidonen und Schwerverbrecher.»

Arthur Lory, «Journalisten», in Nebelspalter, 8. 5. 1925, Seite 2

Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges begannen die nationalsozialistischen Versuche, sich des Schweizer Films zu bemächtigen. 1938 wurde «Die Frau und der Tod»

im neuen Tonfilmstudio Frobenius A.-G. in Münchenstein gedreht. Der Autor des Drehbuches, der Schweizer Leo Lapaire (bekannt durch seinen preisgekrönten Film «Die ewige Maske»), behandelte in

seinem neuen Werk das Problem des Hellsehens. Arthur Lory begleite die ganzen Dreharbeiten als Zeitungsreporter. Der Film löste einen Skandal aus, weil er die aus Berlin stammenden Bestimmungen

enthielt, wonach alle Schauspieler arisch sein mussten.[54] Das Buch «Die Geschichte des Schweizer Films» erwähnt: «Der Journalist Eduard Behrens machte in

der Nation (1. 1. 1938) publik, dass die Prisma-Film von den Schweizer Schauspielern einen Ariernachweis verlangte. Die Presse reagierte empört und die Basler Premiere kam einer Hinrichtung

gleich». Lory versuchte als einziger Journalist vergeblich, mit einer Gegendarstellung in der Zeitschrift «Der Schweizer Film» (1. 2. 1938), die Wogen zu glätten. Der Film wurde trotz deutscher

Beteiligung im Dritten Reich verboten und gilt als verschollen.[55] 1939 entstand in Zusammenarbeit mit dem Dritten Reich der Jeremias-Gotthelf-Film «Geld

und Geist» nach einem Drehbuch von Arthur Lory. [56]

1952 erschien im Express eine Serie Bieler Plüschsofa-Geschichten, die auch als Buch im Bieler Verlag Daniel Andres erhältlich war. Der Bund lobte: «Im Rückblick auf seine Jugendzeit mit all

ihren Streichen und Schlingeleien verfasste Arthur William Lory seine unbeschwerten Reminiszenzen, fröhliche Skizzen aus der Zeit der Jahrhundertwende, deren Gemütlichkeit uns heute wie ein

Märchen anmutet. Köstlich liest sich die Erinnerung an die Fahrt mit der ersten Motordroschke im Jahre 1902 oder an den ersten Flugtag. Wir wollen aber auch die Stellen hervorheben, wo der

Verfasser von einem Schulkameraden behauptet, er wäre ein zweiter Goethe geworden, wenn ihm nicht die Bequemlichkeit im Weg gestanden hätte.»[57] 1980

erschien im gleichen Verlag eine gekürzte Fassung. H. A. Michel: «Wer das Biel der Zwischenkriegszeit erlebt hatte, bedauerte, dass fünf zum Teil typische Bieler Geschichten weggefallen waren, so

die von der Dampfmaschine, von der Fasnacht, von Seebutzen oder von Julius Cäsar und seinem Freund.»[58] Daniel Anders veröffentlichte 1981 die Publikation

«Biel/Bienne 1910», in der auch Texte von Arthur Lory zu finden sind, um das Lebensgefühl der damaligen Zeit spürbar zu machen.[59]

1960 hielt Arthur Lory die Grabrede für den verstorbenen Schriftsteller und Filmkritiker Edwin Wieser. Lory lebte in Schwanden ob Brienz. Seit 1939 war er mit der Schauspielerin Hedda Koppé

(1896-1990) verheiratet. Sie verkörperte die Glunggepüüri in den Filmen Uli der Knecht (1954) und Uli der Pächter (1955). Lory starb am 13. Oktober 1963 im Alter von 68 Jahren in Zürich.

L

Quellen/Sources: 1) Fritz Stähli, Neues Bieler Jahrbuch, Nouvelles Annales Biennoises 1977, W. Gassmann, Biel, S. 205ff; - 2) Bieler Tagblatt, 30. 3. 1955, S. 3; - 3) Dr. Hans Fischer nach Quellen von Jakob Wyss, 25 Jahre Gymnasium Biel 1902 - 1927, Biel, 1927, S. 5ff (Staatsarchiv Bern) ; - 4) Hans Rudolf Rihs, Hans Bracher, Erich Hauser, Gymnasia Biennensis 1903 - 1978, W. Gassmann AG, Biel, 1979, S. 7ff; 5) Hans Rudolf Rihs, «75 Jahre Gymnasia Biennensis» in Bieler Jahrbuch 1978, W. Gassmann AG, Biel, S. 95ff; - 13) Werner und Marcus Bourquin, Biel Stadtgeschichtliches Lexikon, Büro Cortesi, Biel 1999; - 15) Stb., «Georges Grosjean zum Gedenken» in Bieler Tagblatt, Biel, 24. 12. 1977, S. 3; - 25) Geschäftsbericht der Stadt Biel, Biel, 1947, S. 118; - 26) Paul Renggli, «100 Jahre Bieler Uhrenindustrie» in Bieler Tagblatt, Biel, 1. 2. 1949, S. 48; - 33) Der Bund, Bern, 27. 2. 1949, S. 4; 34) gs, «Hans Bleuer-Lienhard, alt Progymnasiumsrektor» in Bieler Tagblatt, Biel, 18. 8. 1962, S. 4; - 36) Werner und Marcus Bourquin, Biel Stadtgeschichtliches Lexikon, Büro Cortesi, Biel 1999; - 37) Hermann Engel, «Hans Berchtold (1894–1975)» in Neues Bieler Jahrbuch/Nouvelles Annales Biennoises, Biel 1975, S. 137ff; - 38) «Einbürgerungsgesuche» in Tagblatt des Grossen Rates des Kantons Bern, Bern, 1921 S. 814; - 39) Kurt Wyss, «500 Jahre Bieler Stadtkirche» in Berner Schulblatt, Bern, 19. 10. 1963, S. 497; - 40) «Gedenkausstellung Hans Berchtold» in Bieler Tagblatt, Biel, 6. 5. 1977, S. 3; - 41 ) «Trauungen» in Tagblatt der Stadt Biel, Biel, 21. 3. 1893, S. 2; - 42) «Mariages» in Journal du Jura, 8. 2. 1923, S. 5; - 43) Charles Junod, «Hermann Boder» in Actes de la Société jurassienne d’émulation, Année 1933, Courtelary 1934, S. 356ff; - 49) «Der Berner Schriftsteller-Verein stellt seine Mitglieder vor» in Berner Woche, Nr. 39, S. 979; - 50) Rv, «Paul Rudolf Balmer 70jährig» in Der Bund, Bern, 21. 4. 1946, S. 4; - 53) ag., «Totentafel Arthur Lory» in NZZ, Zürich, 16. 10. 1962, S. 17; - 54) Arthur Lory, «Ein Schweizer Filmskandal» in Der Schweizer Film, Rorschach, 1. 2. 1938, S. 5f; - 55) Hervé Dumont, Die Geschichte des Schweizer Films, Lausanne 1987, S. 211ff; - 56) Martin Schlappner, «Der Schweizer Film und Jeremias Gotthelf» in NZZ, Zürich, 4. 10. 1997, S. 66; - 57) o. z., «Bieler Plüschsofa-Geschichten» in Der Bund, Bern, 20. 2. 1953, S. 8; - 58) H. A. Michel, «Buchbesprechungen» in Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde, Band 43, Bern, 1981, S. 135; - 59) haj., «Buchbesprechung Biel/Bienne 1910» in Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 1. 4. 1981, S. 37; - 60) Dr. A. Bruckner, Neue Schweizer Biographie, Basel, 1938, S. 323 - 61) d., «Dr. August Baumann, Wohlen» in Der Bund, Bern, 20. 9. 1957, S. 4; - 62) «Dr. August Baumann» in Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 19. 9. 1957, S. 5; - 63) ae., Der «Filmkrieg» im Aargau in Die Tat, 21. 2. 1954, S. 2, - 64) Dr. A. Bruckner, Neue Schweizer Biographie, Basel, 1938, S. 26 - 74) H., Emil Bleuer, Bieler Tagblatt, Biel, 4. 10. 1955, S. 3; - 75) «Direktor Emil Bleuer 60jährig» in Bieler Tagblatt, Biel, 6. 7. 1954, S. 2; - 76) «Fête cantonale de gymnastique» in Journal du Jura, Biel, 13. 7. 1931, S. 6; - 77) «Uhrenfedern für die Landesausstellung» in Bieler Tagblatt, Biel, 22. 5. 1914, S. 2; - 78) («La Société suisse des Fabricants de Ressorts» in La Fédération Horlogère Suisse, 13. 2. 1929, S. 127

Postadresse: Altstadtleist Biel, Obergässli 11, 2502 Biel/Bienne. Lokal: Brunngasse 11, Tel. 032 323 42 84,

Öffnungszeiten auf Anfrage

Adresse postale: Guilde de la vieille ville, Ruelle du Haut 11, 2502 Biel/Bienne. Local: Rue des Fontaines 11, Tel: 032 323 42 84.

Heures d'ouverture sur demande.