- Brunngasse / Rue des Fontaines

- Burgplatz / Place du Bourg

- Burggasse / Rue du Bourg

- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius

- Kanalgasse / Rue du Canal

- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise

- Obergasse / Rue Haute

- Obergässli / Ruelle du Haut

- Quellgasse / Rue de la Source

- Ring

- Römergässli / Rue des Romains

- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux

- Untergasse / Rue Basse

- Untergässli / Ruelle du Bas

- Juravorstadt / Faubourg du Jura

- Mühlebrücke / Pont du Moulin

- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour

- Das Dufour Schulhaus - Überblick

- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital

- Das Dufour Schulhaus 1818-1819

- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Oberst Friedrich Schwab

- Das Dufour Schulhaus 1820-1827

- Das Dufour Schulhaus 1828-1835

- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission

- Das Dufour Schulhaus 1836-1838

- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely

- Das Dufour Schulhaus 1839-1842

- Das Dufour Schulhaus 1843-1849

- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller

- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik

- Das Dufour Schulhaus 1850-1869

- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller

- Das Dufour Schulhaus 1870-1880

- Das Dufour Schulhaus 1881-1887

- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler

- Das Dufour Schulhaus - Die Bieler Bijouteriefamilie Weber

- Das Dufour Schulhaus 1887 - Karl Walser

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II

- Das Dufour Schulhaus 1888-1891

- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock

- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser

- Das Dufour Schulhaus 1892-1895

- Das Dufour Schulhaus 1896-1898

- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler

- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer

- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen

- Das Dufour Schulhaus 1899-1905

- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin

- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER

- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1906-1908

- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1909-1910

- Das Dufour Schulhaus 1951-2011

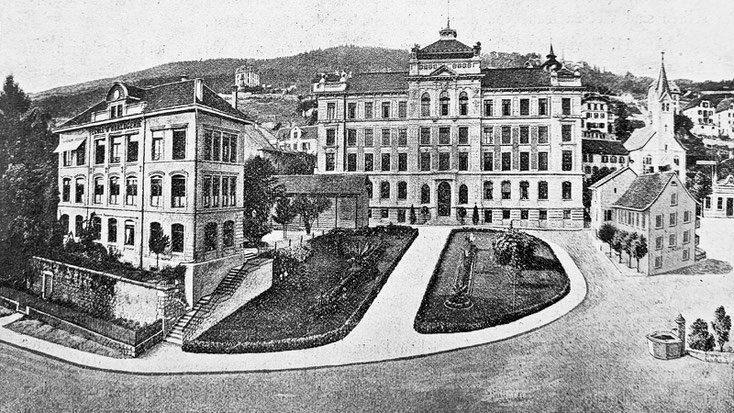

Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour 1886

Die Generationengeschichte der Bieler Bijouteriefamilie Weber

Der 1876 in Biel geborene Albert Weber, Progymnasialschüler am Dufourschulhaus, repräsentierte die vierte Generation der Bijouterie- und Juweliersfamilie Weber, welche die Bieler Altstadt lange Zeit mit dem Glanz ihrer Schmuckstücke verzauberte. Doch dies war nur ein Aspekt, mit dem sich die Familie im wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben der Stadt Biel etablierte.

Das Wappen der Famile Weber im ehemalgen Zunfthaus zum Wald in der Bieler Altstadt. Foto mit freundlicher Unterstützung der Volkshochschule Region Biel-Lyss.

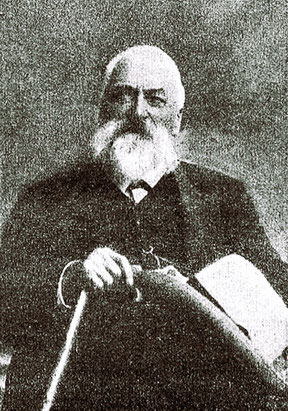

Friedrich Weber

1) Laut Firmengeschichte der «Weber & Cie» begann das Unternehmen 1833, als sich der Albert Webers Urgrossvater, der Goldschmied Karl Friedrich Weber (1766-1866), in Biel

niederliess.[5]

Christian Weber

2) Johann Christian Weber-Gouvernon, Sohn von 1, wurde am 31. Juli 1808 getauft. Als junger Gold- und Silberarbeiter kam er aus Pirmasens (bayerische Rheinpfalz) nach Basel und reiste zur

weiteren Ausbildung nach Deutschland und Ungarn. Nach seiner Rückkehr vertiefte er seine Kenntnisse bei den bekannten Meistern Handmann in Basel und Georg Adam Rehfues (1784-1858) in Bern. Am 7.

Juli 1840 war er in Biel als Einsasse gemeldet [58] und arbeitete ab diesem Jahr im Obergässli beim Goldschmied Emanuel Seitz (1776-1846). Nach dessen Tod

übernahm Christian Weber die Werkstatt und handelte unter dem Namen «Ch. Weber» mit Gold- und Silberwaren sowie Glas und Geschirr. Am 11. Januar 1842 heiratete er Caroline Gouvernon (1808-1866).

Der Ehe gingen Carolina (1842) und August (1.8.1846-29.4.1923) hervor.[58] Ein weiteres Kind, ein vierjährige Sohn, fiel am 23. Juli 1853 einem zu schnell

fahrenden Postwagen zum Opfer.

Christian Weber verlegte das Geschäft zunächst in das Haus seiner Schwiegermutter Gouvernon-Grüning am Kirchgässli 5, später an die Schmieden- und Kanalgasse.[4] Wegen Verstosses gegen den Regierungsratsbeschluss vom 5. 4. 1848 betreffend die Bildung bewaffneter Vereine wurde der Protestant Christian Weber zusammen mit den deutschen Revolutionären Johann Philipp Becker (1809-1886), Heinrich Hattemer (1809-1849) und Ernst Schüler (1807-1881) vom Obergericht angeklagt und schliesslich freigesprochen.[1] 1854 wanderte Christian Weber endgültig in die Schweiz aus und erwarb am 5. Juni 1854 das Bieler Burgerrecht. Er war Mitglied des Handelsvereins. 1859 trat er zusammen mit dem Buchhalter Boltshauser, dem Fabrikanten Blösch, dem Buchdrucker Ernst Schüler, dem Kaufmann Schilling und dem Grossrat Sessler (alle Biel) der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft bei. Im März 1866 starb seine Frau Caroline nach langer Krankheit im Alter von 59 Jahren. Ihr Legat an die Stadt Biel ging an das Gemeindespital, die Armenanstalt im Berghaus, den Gesellenkrankenverein und den Armenverein.[18] Kurz darauf starb Christian Weber am 22. Oktober 1866 im Alter von 58 Jahren und wurde in Biel beigesetzt.[44]

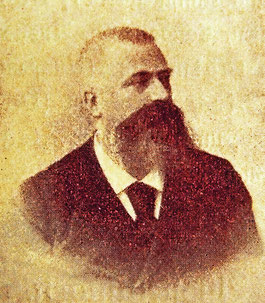

August Weber

3) August Wilhelm Weber, Sohn von 2, wurde am 1. August 1846 geboren. Er besuchte die Primarschule in Biel, dann das Kollegium und die Handelsschule in Lausanne.

Kaum hatte er seine kaufmännische Lehre in Morges abgeschlossen, starb sein Vater. So übernahm er November 1866 das väterliche Geschäft, das er bald um eine Uhrenabteilung erweiterte, unter dem

Namen «Aug. Weber & Cie» und führte es von 1874 bis 1880 zusammen mit dem aus Wien stammenden Juwelier Alexander Stöberl-Furer.[4] Um sich neue

Branchenkenntnisse anzueignen, reiste August Weber nach Paris und Deutschland und erweiterte sein Unternehmen zu einem Engros-Geschäft. Um seine Produkte zu verkaufen, reiste er gleichzeitig als

Produzent und Händler durch die Schweiz.

Lokale

1876 verlegte er sein Uhrengeschäft «Aug. Weber» von der Untergasse 6 (Haus Gränicher) in den Gasthof zum Kreuz. Die Untergasse 6 blieb sein Wohnhaus, in dem auch sein Sohn August jun. wohnte.

Büro und Werkstätten der Bijouteriefabrikation befanden sich ab 1. August 1876 an der Mittelstrasse. Das Detailgeschäft blieb an der Schmiedegasse *6. Am 5. November 1877 wurde das Bijouterie-

und Uhrengeschäft an die Mühlebrücke (ehemaliges Magazin à la Ville de Paris) verlegt. Ateliers und Comptoir blieben im Wohnhaus an der Zentralstrasse 51. 1881 erfolgte der Umzug der Ateliers und

Büros in den dritten Stock der Schmiedengasse, im gleichen Jahr der Umzug der Bijouterie in das von ihm erworbene Gebäude an der Kanalgasse *5.

*Tableau der Neu-Nummerierung der Stadt Biel, 1890

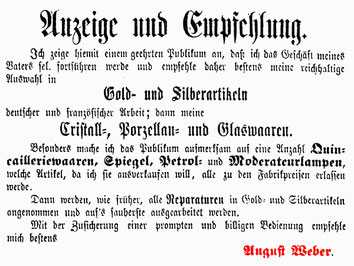

Links: Im Inserat vom Tagblatt der Stadt Biel (7.11.1866) übernimmt August Weber das Geschäft seines Vaters Christian.

Rechts: Inserat des Schweizerisches Uhrmacher-Journals (1.2.1889) mit Fokus Uhren- und Bijouteriefabrikation.

Das mit der Uhrmacherschule in Biel verbundene Garantiebüro stellte für die Uhren von August Weber zahlreiche Gangscheine erster Klasse aus. 1880 erhielt er an der Gewerbeausstellung in Biel das Diplom erster Klasse für Uhrmacherei und Bijouterie.

Aussteller und Juror der Landesausstellung

Uhren- und Bijouteriefabrikation der ersten Landesausstellung in Zürich 1883. Foto: ETH Bibliothek Zürich, Alte und seltene

Drucke, Rar 4828 0023, Public Domain

1883 stellte er an der Schweizerischen Landesausstellung in Zürich aus. Darunter waren bürgerliche Uhren in Gold und Silber sowie Remontoir- und Schlüsseluhren. Der Glanzstück waren zwei goldene Armbänder mit kleinen Uhren. August Weber erhielt ein Diplom für die gute Qualität der ausgestellten Uhren und für die Herstellung von schönen Armbändern mit Uhren. [17] Am 5. Mai 1896 bildete sich unter Vizepräsident Weber das Komitee, welches an der Schweizerischen Landesausstellung 1896 die Bijouterie-Ausstellung durchführen sollte. Am 21. November 1895 reichte er folgende Motion ein: «Der Regierungsrat wird eingeladen zu prüfen, ob im Budget 1896 einzelne Zweige der bernischen Industrie unterstützt werden können, damit sie an der Landesausstellung in Genf vertreten sind». 1896 sass er als einziger Bieler in der Jury der Schweizerischen Landesausstellung in Genf, wo er die Gruppe Bijouterie und Juwelierwaren beurteilte. An der Genfer Ausstellung präsentierte er auch als renommierter Goldschmied und Bijouteriefabrikant sein schönes Sortiment.

August Weber und die Lehrlingsausbildung

1890 wurden in Biel erstmals Lehrabschlussprüfungen für Handwerker durchgeführt. Am 25. April 1892 fand der Anlass zum dritten Mal statt. 13 Lehrlinge nahmen daran

teil. Unter ihnen war Webers aus La Chaux-de-Fonds stammender Lehrling Reynold Richard (geb. 1873), der die Prüfung zum Bijoutier bestand. Als Probearbeit lieferte er «1 broche montée, billants

avec boucles d’oreillesid». Am 13. Januar 1895 beschloss der «Schweizerische Kaufmännische Verein» an ihrer Delegiertenversammlung in Biel die kaufmännischen Lehrlingsprüfung in der Schweiz

einzuführen. Die Durchführung organisierte eine Kreiskommission. Der Berner Kreiskommission gehörte August Weber an.

Familie

August Weber war seit Oktober 1868 mit Anna Barbara Hirschi (25.5.1845-24.12.1895) aus Eggiwil bei Niederwichtrach, verheiratet. Das Paar hatte die Kinder Karl August (22.9.1869-1922), Albert Wilhelm (10.2.1876-29.12.1955), Elise (geb. 3.11.1880), Martha (geb. 24.5.1883) und Anna Carolina (geb. 20.8.1879).[56] Das Wohnhaus der Familie Weber befand sich in der Untergasse 6, das Geschäft an der Kanalgasse 5. 1898 übergab August Weber im Alter von 52 Jahren das Geschäft seinem Sohn Albert. 1895 spendete August Weber zum Andenken an seine verstorbene Frau Anna Fr. 200.- für das Gemeindespital, Fr. 200.- für den Armenverein und Fr. 100.- der Suppenanstalt. Im Alter von 52 Jahren übergab August Weber das Geschäft seinem Sohn Albert.

Über Karl Weber existieren so gut wie keine Angaben. Am 12. April 1901 heiratete er Erna Margaretha Blanck und zog von der pulsierenden Uhrenstadt Biel in den entlegensten und ruhigsten Winkel Argentiniens.[57] Die damalige Agrarkolonie San Mayol (sprich San Maschol) liegt im Bezirk Tres Arroyos, 526 Kilometer südlich von Buenos Aires. Der Bau der Eisenbahnlinie Tres Arroyos - Lobería brachte Hunderte von Arbeitern und den ersten Bahnhof. Als 1907 die Eisenbahn eröffnete, erlebte Karl Weber die Entstehung des aufblühenden Städtchens San Mayol. Es herrschte Pionierstimmung. Alle Bauern der Umgebung waren hier versammelt. Karl starb 1922 nach langer Krankheit im Alter von 52 Jahren. Mit der Stilllegung der Bahnlinie wurde das Städtchen zu einem verlassenen Dorf, in dem 2024 nur noch 40 Menschen lebten. Der Bahnhof dient heute als historisches Museum.

Militär

Als junger Oberleutnant nahm August Weber mit dem Bataillon 54 an der Grenzbesetzung 1870 teil. Später führte er als Major das Auzügerbataillon 25 und dann das Landsturmbataillon 25. 1890

unterstützte er das Schweizerische Militärreiten mit einer goldenen Stecknadel als Ehrengabe.

«August Weber verkörperte auf typische Weise die engen Verflechtungen

politischer, wirtschaftlicher und kultureller Art in der gründerzeitlichen Industriestadt Biel.»

Fredy Sidler, Direktor der Ingenieursschule Biel, Bieler Jahrbuch 1987, S. 171

August Weber machte es sich unter anderem zur Aufgabe, die Baudenkmäler der Altstadt vor dem Verfall zu bewahren. Als der neu gegründete Altstadtleist im Mai 1915 eine Versammlung einberief, um über das Schicksal der Alten Krone zu informieren, war auch Weber dabei. Er schlug vor, das Gebäude in das Inventar der Gesellschaft für die Erhaltung schweizerischer Kunstdenkmäler aufzunehmen, und war der Meinung, dass man für die Restaurierung staatliche Subventionen erhalten könnte. Als die Stadt die Alte Krone kaufte, beteiligte sich Weber zusammen mit dem Kunstverein an der sorgfältigen Renovierung. Das schöne Gebäude des Baumeisters Lorenz Perret von Cressier wurde zu einem Schmuckstück der Altstadt.[62] 1910 zog das Gymnasium/Progymnasium vom Dufourschulhaus in das neu erbaute Schulhaus am Tschäris. Bei der Eiweihung vom 23. April 1910 übergab Weber die künstlerisch ausgestattete Pergamenturkunde der «Stiftung ehemaliger Schüler», zu Gunsten der Anstalt (Reisefonds und Bilderschmuck). Weber war Komiteemitglied dieser Stiftung.[45] Insbesondere unterstützte er das Schiesswesen: In den Schaufenstern seines Geschäftes an der Kanalgasse waren die Prämien für das Kantonale Schützenfest in Bern 1897 ausgestellt, darunter silberne Pokale und Medaillen. Die Schwanenkolonie unterstützte er finanziell.[4] August Weber wirkte von 1871 bis 1873 öfters als Geschworener. Er war 1883 Vizepräsident, 1885 bis 1886 Präsident und von 1883 bis 1895 wieder Vizepräsident des «Pressvereins von Biel», der sechsmal wöchentlich den «Bieler Anzeiger / Feuille d’annonces de Bienne» als Organ des Radikalen Biels und Umgebung herausgab. Er war Vorstandsmitglied des «Vereins junger Kaufleute», Vizepräsident und von 1918 bis 1921 Präsident des Museums Schwab. Dort war betätigte er sich auch als Konservator der Kunstabteilung. Das Museum erhielt von ihm 1923 das Ölbild «Frauenbildnis»“ des Künstlers Winterberger. Von 1900 bis 1923 war er zudem Präsident der «Schreibbücher- und Papierwarenfabrik AG».[5]

Grossrat und freisinniger Politiker

1881 wurde auf Antrag freisinniger Bürger der «Volksverein Biel» neu gegründet und der Buchdrucker Wilhelm Gassmann zum Präsidenten und August Weber zum Vizepräsidenten gewählt. Weber kandidierte

1882 als Grossrat für den Wahlkreis Biel. 10 Jahre später präsidierte er den Grossen Rat ab 1892 als Vizepräsident und ab 1894 für eine Amtsperiode als Präsident. Weber bei seinem Amtsantritt:

«Ich hoffe und wünsche, dass der Berner Grosse Rat es auch in Zukunft als seine Aufgabe betrachtet, die auf eidgenössischem Boden erzielten Errungenschaften durch eine zielbewusste und kluge

Politik zu unterstützen, und dass der Kanton Bern an vorderster Front mitwirkt, wenn es darum geht, diese Errungenschaften auf eidgenössischem Boden festzuhalten. Mit diesem Wunsch trete ich mein

Amt an». 1898 scheiterte er bei den Ständeratswahlen. 1886 wurde er Burgerratspräsident von Biel. Bis 1898 war er Mitglied des Gemeinderates und nahm in dieser Funktion an der Einweihung des

Dufour-Denkmals in Genf teil.[4]

Weber war gleichzeitig Mitglied der «Freisinnig-Demokratischen Partei des Kantons Bern» (heute FDP - Die Liberalen des Kantons Bern) und der «Freisinnig-Demokratischen Partei der Schweiz» (heute

FDP - Die Liberalen Schweiz). Im Jahre 1893 lehnte er das Amt des Zentralpräsidenten der «FDP Bern» ab, da diese ihren Sitz in Bern hatte. Nachdem sich in Bern ein sogenannter

«Einwohnerverein» gebildet hatte, beschloss man vergeblich, auch in Biel einen solchen mit dem Namen «grosse, unabhängige, freisinnig-demokratische Partei» zu gründen. Dann wählte die «FDP Bern»

an der Delegiertenversammlung vom 11. Februar 1894 Biel zum Sitz und erteilte Weber den Auftrag, einen neuen Zentralvorstand zu bilden, der am 12. März 1894 zustande kam. Weber war nun bis 1899

Vorsitzender und musste sich zunächst der Reorganisation der Partei widmen, die zahlreiche Parteiversammlungen und Komiteesitzungen erforderte. Man beschäftigte sich mit Themen wie

Steuergesetzgebung, Armenwesen, Schulgesetz, Verstaatlichung der Eisenbahnen und Recht auf Arbeit.[59] Die «Freisinnig-Demokratische Partei des Kantons Bern»

ist nicht zu verwechseln mit der «Freisinnigen Partei der Stadt Biel», die am 2. März 1900 gegründet und von Nationalrat Dr. Eduard Bähler präsidiert wurde und in der August Weber bis 1901

Vizepräsident war. [60] Daneben gab es noch die «Freisinnig-demokratische Partei des Seelandes», der Weber ebenfalls angehörte.

Förderer des Turnens

Bereits als Lehrling trat August Weber dem Stadtturnverein Biel bei. Als National- und Kunstturner gewann er zahlreiche Preise. 1869 wurde er Ehrenmitglied des Schweizerischen Turnverbandes, der

ihm 1919 zu seinem 50-jährigen Jubiläum das Diplom erneuerte. Am 25. Oktober 1891 hielt er in Bern eine Rede anlässlich der Einweihung des Denkmals für den «Turnvater» J. Niggeler

(1816-1887). Am Wochenende vom 28./29. September 1895 gründete August Weber als 1. Tagungspräsident zusammen mit Emil Hafner (Zürich) und August Schetty (Basel) in Magglingen die

«Eidgenössische Turnveteranen-Vereinigung» (ETVV). Weber hatte zu diesem Zweck 53 Turnerinnen und Turner zur Kameradschaftspflege nach Magglingen eingeladen. Zu diesem Anlass gehörte auch eine

Wanderung ins Taubenloch-Magglingen. In einer im Tannenwald oberhalb des Kurhauses abgehaltenen Landsgemeinde wurde beschlossen, künftig jährlich ein solches Treffen durchzuführen und als Vorort

Zürich bezeichnet. Weber war sehr aktiv, stiftete den ersten Pokal und entwarf das erste Abzeichen. 1912 wurde er zum Zentralpräsidenten der ETVV gewählt und übte dieses Amt bis 1922

aus.[33]

Ebenfalls 1895, im Gründungsjahr des Eidgenössischen Schwingerverbandes, fand in Biel das erste von August Weber organisierte Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt. 1906 war er Präsident des Organisationskomitees des Kantonalen Schwingfestes in Biel. Als der Schweizerische Turnverband 1922 das Eidgenössische Turnfest in St. Gallen ohne einen Garantiefonds von Fr. 70'000.- nicht durchführen wollte, bemühte sich August Weber zusammen mit Emil Hafner und August Schetty um die Beschaffung der finanziellen Mittel. Sie erreichten die Erhebung des sogenannten Mitgliederfrankens im ETV, aus dem der Eidgenössische Turnfestfonds entstand. 1921 war er Mitorganisator des ersten Eidgenössischen Turnfestes in Biel. Während Jahrzehnten war Weber ein kompetenter und gefragter Kampfrichter an Turnfesten. Unter anderem am Kantonalturnfest Lagenthal 1875, am Eidgenössischen Turnfest Bern 1876, am Bezirksturnfest Nidau 1876, am Schwingfest Bözingen 1877, am Schwingfest Biel 1890 und am Schwingfest zur 700-Jahr-Feier der Stadt Bern 1891.[24]

Präsident der Vereinigten Uhrenfabrikanten

Am 1. Mai 1881 wurde die «Gesellschaft der vereinigten Uhrenfabrikanten von Biel und Umgebung» (Société des Fabricants d’horlogerie de la ville de Bienne) gegründet. Im gleichen Jahr wurde im

Hotel Bielerhof eine regelmässig stattfindende Uhrenmesse organisiert. 1884 erfolgte eine Neugründung mit geänderten Statuten. 1906 organisierte August Weber zusammen mit dem Verein der

Uhrenfabrikanten und dem Kunstverein eine Ausstellung der Drozschen Androiden und Automaten. 1912 führte der Verein am kantonalen Technikum Kurse für Emboîtage, Démontage und Réglage durch, die

es jungen Leuten ermöglichten, nach einer Lehrzeit von 18 bis 20 Monaten ein Einkommen zu erzielen.

Mitbegründer der heutigen Schule für Gestaltung

Uhrengraveure gaben den Anstoss zur Gründung der Schule für Gestaltung: 1884 richtete die «Société des Chefs d’Ateliers Graveurs & Guillocheurs de la ville de Bienne» einen handschriftlichen

Brief an den Gemeinderat von Biel mit der Bitte, eine Zeichenschule zu gründen. Das Schreiben knüpfte an die kurz zuvor gegründete Uhrmacherschule an und wies darauf hin, dass eine schöne

Dekoration für den Verkauf der Uhren eine wichtige Rolle spiele: «A fin d’élever la qualité des produits de notre industrie, la commune de notre ville a fondé, il y a quelques années, une

ecole d’horlogerie. Aujourd’hui, les soussignés viennent vous demander d’achever l’ouvre commencés en y ajoutant une école de dessin pour le décor de la montre. - Vous n’êtes pas sans savoir,

Messieurs, l’importante influence que la décoration exerce sur le vente de la montre; il lest donc nécessaire que cette branche se développe de plus en plus pour aider et faciliter à nos

fabricants l’écoulement de leurs produits.» Unterzeichnet hatten unter dem Vorsitz von Fritz Hubacher 22 Ateliers-Chefs. Im Name der «Gesellschaft der vereinigten Uhrenfabrikanten von Biel

und Umgebung» unterschrieben der Präsident Wyss und Vizepräsident August Weber. Am 2. Mai 1887 konnte die Zeichenschule (Ecole de dessin artistique et industriel) im 2. Stock der Stadtkanzlei auf

der Burg als kunstgewerbliche Abteilung eröffnet werden.[29]

Uhrmacherschule und Technikum. Reproduktion aus 20. Jahresbericht des Kantonalen Technikums Biel, 1909-1910

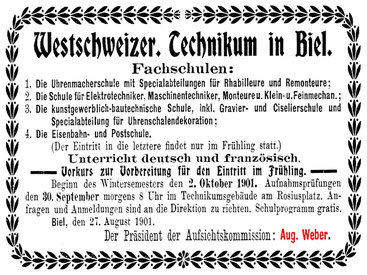

Präsident des westschweizerischen Technikums (1901 bis 1911)

Mit dem Aufkommen der Uhrenindustrie Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Stadt durch den Zuzug von Uhrmacherfamilien rasch. Die Behörden wollten deshalb die Berufsschulen ausbauen.

Zur Gründung einer kantonalen Gewerbeschule bildete sich am 9. August 1888 in Biel ein Initiativkomitee unter dem Vorsitz von Stadtpräsident Niklaus Meyer, dem auch Grossrat August Weber

angehörte. Am 7. Februar 1889 bewarb sich Biel um den Sitz einer kantonalen Gewerbeschule, während der Grosse Rat eine solche bereits für die Stadt Bern ins Auge fasste. Weber wies darauf hin,

dass die Gründung einer solchen Schule in Biel bereits in Vorbereitung sei. Die am 25. September 1889 in Bern eingereichte Massenpetition der «Société des Fabricants d’horlogerie de la ville de

Bienne» unterstützte das Begehren mit 6447 Unterschriften. Nun entstand eine Rivalität zwischen Bern und Biel, zu der sich auch Burgdorf gesellte. Das Blatt «Emmentaler Nachrichten» kritisierte

am Februar 1890: «Die Bieler haben sich aufgemacht, uns Stadtbernern das vom Grossrat bereits beschlossene kantonale Technikum vor der Nase wegzuschnappen!» Am 1. Mai 1890 eröffnete das Bieler

Initiativkomitee im Einvernehmen mit den Stadtbehörden das zweisprachige, westschweizerische Technikum (Technicum de la Suisse Occidentale à Bienne).

Der Berner Grosse Rat beschloss schliesslich, ein kantonales Technikum in Burgdorf und nicht in Biel zu bauen. Daraufhin organisierte Weber eine grosse Protestkundgebung auf dem Neumarktplatz.

10‘000 Personen nahmen trotz eisigem Wetter und Wind daran teil. Aus dem Jura wurden neben den regulären Zügen zwei Extrazüge eingesetzt. Der Umzug, dessen Parade fast 20 Minuten dauerte,

umfasste über 4000 Teilnehmer mit 72 Fahnen und 17 Musikkorps mit Tambouren. August Weber begrüßte auf einer Bühne die Anwesenden und verlas folgende Resolution, die einstimmig angenommen wurde:

«Die seeländisch-jurassische Volksversammlung vom 22. März 1891 in Biel erklärt, dass der Beschluss des Grossen Rates vom 11. März über den Sitz des kantonalen Technikums weder den Interessen der

Hauptindustrie des Landes noch denjenigen des Kleingewerbes entspricht und der nationalen Einigung der beiden Kantonsteile zuwiderläuft. Die heutige Versammlung erklärt, dass die

Aufrechterhaltung und der sukzessive Ausbau des bestehenden westschweizerischen Technikums im hohen Interesse des Juras und des Seelandes liegt und sichert ihm gleichzeitig ihre tatkräftige

Unterstützung zu. Die heutige Versammlung spricht sich für eine engere Zusammenarbeit der beiden Landesteile auf dem Gebiete der wirtschaftspolitischen Bestrebungen aus, um den Tendenzen zu einer

ungesunden und einseitigen Zentralisation energisch entgegenzutreten».[30]

Am 26. April 1891 beschloss die Einwohnergemeinde Biel unter dem Motto «Bienna ha fatto da se» das westschweizerische Technikum weiterzuführen, obwohl sich der

Grossrat für Burgdorf entschieden hatte. Dies führte zu heftigen Debatten in der Presse. A. S. aus Burgdorf wollte, wie in «Le national suisse» (14. 1. 1892) zu lesen war, die Konkurrenz, die das

Bieler Technikum dem Technikum in Burgdorf machen könnte, nicht fördern und bezeichnete die jurassische Presse als perfide. August Weber reagierte darauf sofort mit Gegenargumenten. Als 1894 das

Technikum in Burgdorf eröffnet wurde, brachte Weber unter dem Beifall der ganzen Versammlung die Seeländer Friedenspalme mit und trank auf das Gedeihen der gewerblichen Bildungsanstalten im

Kanton Bern.[32]

Finanziert wurde das westschweizerische Technikum durch Staats- und Gemeindebeiträge, Subventionen der Jura-Simplon-Eisenbahngesellschaft, der Kontrollgesellschaft

Biel und durch den Erlös von Schülerarbeiten.[27]

August Weber war von 1890 bis 1901 Vizepräsident und von 1901 bis 1911 Präsident der Aufsichtskommission. Die Angliederung einer Kunstgewerbeschule war hauptsächlich ihm zu verdanken. Teile seiner privaten Kunstsammlung stellte er den Schülern als Anschauungsmaterial zur Verfügung. Auch die Unterbringung des Kontrollamts ist ihm zu verdanken. An der Landesausstellung 1896 in Genf präsentierte das Westschweizer Technikum eine Auswahl von Schülerarbeiten. Die Besucher wurden am Eingang der Galerie von den Gipsbüsten der Grossräte Meyer (Stadtpräsident) und August Weber (Bijoutier) empfangen. Diese beiden Personen hatten am meisten zur Gründung des Technikums beigetragen. 1900 konnte der Neubau bezogen werden, indem grosse Säle zur Verfügung standen. Als am 1. Januar 1910 das bis dahin der Stadt Biel gehörende Technikum verstaatlicht und zum «Kantonalen Technikum» wurde, hielt Weber eine Ansprache. Im gleichen Jahr hielt er die Trauerrede beim Begräbnis des Technikumdirektors Fritz Hilfiker, dessen blumengeschmückter Sarg in der Vorhalle des Technikums aufgebahrt wurde. 1911 trat er aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand.

Präsident der Kontrollgesellschaft und Initiant vom Kontrollgebäude

Im 19. Jahrhundert war Biel führend in der Uhrengehäuse-industrie. Gemäss den Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Feingehalt der Gold- und Silberwaren von 1880 mussten die Gehäuse obligatorisch abgestempelt werden um festzustellen, ob sie den vorgeschriebenen Feingehalten von 800 und 875 Tausendsteln für Silber, 14 Karat oder 585 Tausendsteln und 18 Karat oder 750 Tausendsteln für Gold entsprachen.[28]

Als Dienstleistung für die Uhren- und Schmuckindustrie und im Hinblick auf das bald in Kraft tretende Bundesgesetz beschloss die Gemeinde nach Rücksprache mit der

Kommisssion der Uhrmacherschule und den Uhren- und Uhrenschalenfabrikanten, am 9. August 1881 ein Kontrollamt zu errichten. In der zugehörigen Kontrollkommission war Gemeinderat August Weber

zuerst Vizepräsident und dann fast 30 Jahre lang Präsident. Untergebracht wurde das neue Amt in drei Zimmern des Erdgeschosses der Uhrmacherschule, wo zuvor das Büro der Wasserversorgung war. Am

1. Januar 1882 trat das Bundesgesetz über die Kontrolle und Garantie des Feingehaltes der Gold- und Silberwaren in Kraft und am 1. September 1882 nahm das Kontrollamt seine Tätigkeiten auf.

Kontrolliert wurden hauptsächlich Uhrenschalen. 1882 waren es 173‘874 Gold- und Silberschalen, 1889 bereits 354‘659.[25]

In rascher Folge entstanden weitere Kontrollämter in Madretsch (Oktober 1882), Noirmont (1884), Pruntrut (1888), Grenchen (1890) und Delémont (1895). Diese Konkurrenz, insbesondere jene von

Grenchen, bekam auch das Bieler Unternehmen zu spüren. Am 30. März 1890 wurden die Kontrollämter Biel und Madretsch zusammengelegt. Unter dem Präsidium von Regierungsstatthalter J. Wyss und

Vizepräsident August Weber entstand die Kontrollgesellschaft Biel, die am 1. Januar 1891 ihre Tätigkeit aufnahm. Sie trat an die Stelle der Gemeinde und übernahm alle Verpflichtungen, für welche

die Gemeinde gegenüber Kanton und Bund haftete. Rechnungsüberschüsse kamen gemeinnützigen Zwecken zugute, insbesondere der Berufsbildung. So spendete die Gesellschaft dem Technikum Biel jährlich

mehrere tausend Franken.[25]

Als Präsident verlegte Weber die Geschäftsstelle von der Uhrmacherschule in das von der Gesellschaft für Fr. 90‘000.- errichtete neue Gebäude an der Zentralstrasse 53, das lange als «altes

Kontrollgebäude» bekannt war. Bald benötigte man mehr Platz. [25] Für einen Neubau wurde 1899 ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben, bei dem 67 Projekte eingereicht wurden. Den ersten Preis

erhielten die Genfer Architekten Leo und Franz Fulpius für ihr Projekt «Mitox». Nach ihren Plänen entstand am Zentralplatz ein Wohn-, Büro- und Geschäftshaus, das 1901 bezogen wurde. Auch August

Weber wohnte darin. Es war damals das volumenmässig grösste Gebäude Biels. Im Erdgeschoss befand sich das Kontrollamt.[26]

Wie es für August Weber typisch war (siehe Leseabschnitt Modernes Heim), ging es der Gesellschaft aber auch um die wirtschaftliche Entwicklung Biels, indem sie die

Schaffung von permanenten Ausstellungsräumen für die Produkte des lokalen Handwerks anregte. Leider konnte die Idee nicht verwirklicht werden, da die Vereine und Betriebe nicht in der Lage waren,

finanzielle Beiträge zu leisten.[25] Am 1. Juli 1929 wurde im Kontrollgebäude die Eidgenössische Oberzolldirektion für Uhren, Uhrenbestandteile und

Bijouteriewaren eröffnet. 1935 wurde das kantonale Kontrollamt aufgrund des neuen eidgenössischen Edelmetallkontrollgesetzes der Oberzolldirektion unterstellt und an die Aarbergstrasse 82

verlegt. Die Gesellschaft verblieb als «Kontrollgebäude AG» im Besitz des Gebäudes und fungierte als Liegenschaftsverwalter. 1945 übernahm die Stadt die Aktienmehrheit. 1950 wurde die

Kontrollgesellschaft aufgelöst und das Gebäude ging für eine Million Franken in den Besitz der Stadt Biel über.[25]

Präsident der sozialen Wohnungsbaugesellschaft «Modernes Heim»

Auf Anregung des Architekten und Technikumslehrers Eman Jirka Propper konstituierte sich im März 1905 in Biel die Baugesellschaft «Modernes Heim» mit dem Ziel, versuchsweise drei möblierte

Einfamilienhäuser zu bauen, deren Preisniveau dem Einkommen einer durchschnittlichen bürgerlichen Familie entsprach. Der Vorstand wählte August Weber zum Vorsitzenden, der sich besonders für die

Realisierung des Projekts einsetzte. Als Bijoutier und Präsident des Kunstvereins förderte er mit diesem Projekt das Bieler Gewerbe und Kunsthandwerk. Von den 15 beteiligten Firmen waren 14 in

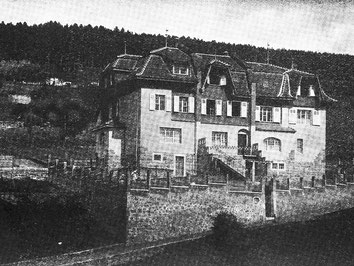

Biel ansässig. Das erworbene Grundstück an der Einmündung des Rosenheimwegs in die Schützengasse 74 bot eine waldnahe Lage und eine herrliche Aussicht.[22]

Das Fachorgan, die Schweiz. Bauzeitung, schrieb über das «Moderne Heim»: «Das erfreuliche Unternehmen verdient Beachtung und Unterstützung. Denn es wird hier zum ersten Mal praktisch versucht,

moderne Wohnungskunst auch dem Mittelstand zugänglich zu machen, und zwar nicht in extremen zum Widerspruch herausfordernder Formgebung, sondern in Anlehnung an alte einheimische

Traditionen.»[23]

Links: Nordansicht der Rückfassade der Häusergruppe Modernes Heim / Rechts: Südansicht der Häusergruppe Modernes Heim.

Text und Fotos: Schweizerische Bauzeitung 30. 6. 1906

Geländeschwierigkeiten führten zu Mehraufwand bei Aushub-, Spreng- und Maurerarbeiten. Fenster- und Türöffnungen erhielten grosse Wandflächen. Giebel, der Wettermantel aus Backstein und Lauben passen das «moderne Haus» an die Juralandschaft an. Diese Wettermäntel, die sonst nur an der Westseite der Häuser Verwendung fanden, wurden auch an den anderen Fassaden eingesetzt, um eine angenehme Harmonie der Putzflächen mit den Stein- und Ziegelflächen zu erzielen und mit der grünen Landschaft ein wohltuendes Ganzes zu bilden.[22] Die Treppenbeleuchtung wurde nach belgischem, der Bodenbelag der Lauben nach französischem Muster durchgeführt. Die Küchen, Badezimmer, Toiletten und Vorplätze der Häuser I und II erhielten einen Terrazzobelag. Die Treppen bis zum ersten Stock besitzen eichene Tritte in Tannenholz-Wangen, während die vom Dachstock und vom Estrich ganz aus Tannenholz hergestellt sind. Die Stoektreppen sind alle von Holz. Die Waschküchen und deren Vorplätze erhielten widerstandsfähigen Betonboden mit Zementüberzug. 1906 war die Häusergruppe fertig gestellt. Die Gesellschaft zeigte darin eine zehnwöchige Wohnungsausstellung, deren Kommission August Weber präsidierte.[22] Da nach Proppers Plänen die komplette Inneneinrichtung die Handwerker und Gewerbetreibenden der Stadt Biel erstellt hatten, handelte es sich um die erste Ausstellung dieser Art in der Schweiz.

Rechts: Treppenhaus des Hauses II und Halle und Treppenhaus des Hauses III. / Links: Wohnstube.

Text und Fotos: Schweizerische Bauzeitung 30. 6. 1906

Die Schweizerische Bauzeitung (7.4.1906) lobte: «Dass solide, vollständig fertiggestellte Häuser mit eigenen Gärten, fünf bis sechs Zimmern, Küche, Bad, geräumigen Kellern, Kammern und Bodenräumen, alles in harmonischer Farbgebung, ruhigen Tapeten und hübschen Öfen über die sonst bei mittlerem Wohnbauten übliche Art und Weise ausgestattet, für Fr. 20‘000.-, 25‘000.- oder 29‘000.- zu kaufen sind, muss als eine überraschende und erfreuliche Neuerung im Wohnhausbau bezeichnet werden. Erstaunlich sind auch die für die bürgerliche Mittelschicht berechneten Preise der aus bestem Holz und moderner Formgebung ausgeführten Möbel.» Die Genossenschaft bestand bis zum 17. Januar 1907.

29 Jahre Präsident vom Kunstverein Biel und Umgebung

Als Bijoutier lernte August Weber schon früh die verschiedenen Facetten der Kunst kennen. Er war Mitbegründer des am 15. Januar 1891 entstandenen «Kunstvereins von Biel und Umgebung», der vom 8.

bis 25. Oktober 1891 in der Aula der Mädchensekundarschule an der Centralstrasse 9 die erste Bieler Kunst- und Kunstgewerbe-Ausstellung zeigte. Ab 1892 förderte August Weber als Präsident während

29 Jahren das künstlerische Leben der Stadt. In dieser Funktion verfasste er die Jahresberichte und vertrat die Goldschmiedekunst, über die er auch Vorträge hielt. 1893 organisierte der

Kunstverein eine Schweizerische Kunstausstellung für Aquarell-, Ziselier-, Porzellan- und Glasmalerei im neuen Mädchenprimarschulhaus.[51]

Auf der Suche nach einem neuen Domizil stiess der Kunstverein im April 1894 auf das historische, aber baufällige Benzhaus im Ring, auch bekannt als ehemaliges Zunfthaus zu «Waldleuten». August Weber: «Das Haus soll eine Stätte zur Pflege der Kunst sein, die mit unsere gewerblichen Bildungsanstalten allen Branchen des Kunsthandwerks zu Diensten stehen soll, damit sowohl Meister und Lehrlinge sich zu neuem Schaffen Anregung holen können.»[54] Weber erstellte einen ausgeklügelten Finanzplan, und am 4. Oktober 1895 beschloss die Generalversammlung auf Grund seiner Arbeit den Kauf des Hauses. [61] Die notwendige Renovierung und der Ausbau des ersten Stockes zum Vereinslokal erforderten einen Betrag von mindestens 6000 Franken. Weber hoffte, diese Summe durch die 102 Mitglieder und Freunde des Vereins, sowie einer Aktienzeichnung aufbringen zu können. Doch das Ziel war nicht leicht zu erreichen. Im Dezember 1895 unterstützte die Bernische Künstlergesellschaft das Vorhaben mit zwei Aktien und dem Ankauf von Zahnds «Mädchen am Brunnen».

Zur weiteren Finanzierung wurde im Juni 1896 eine grosse Tombola veranstaltet, bei der eine grosse Anzahl Kunstgegenstände verlost wurden. August Weber spendete eine mit Perlen, Rubinen und Diamanten verzierte Stecknadel in Degenform. Unter den namhaften Künstlern die sich an der Lotterieausstellung im Rathaussaal zugunsten des Künstlerheims solidarisch zeigten, waren Albert Schüler (100 Abzüge des Hauses Benz), Richard Kissling (Tellstatue in Galvanoplastik), Hubacher Häuselmann (Pestalozzimedaille), Pfarrer Edmund Jeker (Kupferstiche), Robert Girardet (Mutterglück) und Rudolf Koller (Ölgemälde). Der «Clou de l’exposition» war das Gemälde «Biel vom Ried aus» von Paul Robert (1851-1921).[53] Der Reinertrag der Lotterie betrug Fr. 6000.-, dazu kamen grosszügige Spenden des Präsidenten August Weber und des Uhrenfabrikant Louis Mueller (1864-1943), Vizekassier und Hauswart. Unter den Aktivmitgliedern waren das Architektenteam Wilhelm Roemer (1862-1938) / August Fehlbaum (1856-1931) und August Webers Sohn Albert (1876-1955). So konnte im Juni 1896 das Zunfthaus erworben werden. Es wurde von 1898 bis 1900 durch das Vereinsmitglied Architekt Propper prachtvoll restauriert. Als Glücksfall erwies sich der Bauvertrag des Hauses von 1559/61, den Staatsarchivar Türler in Zürich entdeckte. So konnte die gesamte Fassade des Hauses originalgetreu rekonstruiert werden.

Links: Pfarrer Edmund Jeckers Festschrift zur Einweihung am 8. April 1900, Sammlung Stadtbibliothek Biel-Bienne. Mitte: Das ehemalige Zunft- und Künstlerhaus (heute vhs), Zustand 2024. Rechts: Stube vom restaurierten Zunfthaus zum Wald mit Ofen vom Kloster Bellelay, aus der Festschrift von 1900.

Stifter von Kunstgegenständen waren unter anderem August Webers Frau Anna und die Familie Lanz. Zu den Anteilsscheininhabern gehörten die kunstliebenden Uhrenfabrikanten Louis-Paul und Charles-César Brandt (Omega), Eduard Heuer (1840-1892) und Alfred Bronner (1847-1898). August Weber, der 40 Anteilscheine besass, hatte dem Kunstverein vor der Eröffnung 20 Anteilscheine geschenkt. [61] An der Einweihungsfeier vom 8. April 1900 begrüsste Präsident Weber die zahlreichen Gäste, darunter Delegierte der Kunstvereine von Bern, Neuenburg und Solothurn, Vertreter der städtischen Behörden sowie Mitglieder und Freunde des Vereins. Er verlas ein Schreiben des abwesenden Bundesrates und bedankte sich für dessen finanzielle Unterstützung zur Restauration. Pfarrer Edmund Jecker, Stubenmeister des Zunfthauses, verfasste eine Festschrift, die vom Verlag Kuhn reich ausgestattet wurde. Dr. Emil Lanz (1851-1926) teilte mit, dass der Bieler Kunstverein August Weber und Architekt Emanuel Jirka Propper (1863-1933) in Anerkennung ihrer Verdienste um die Renovation, je eine Wappenscheibe geschenkt habe.[49] Das Tagblatt der Stadt Biel (10.4.1900) lobte: «Die Perle des Ganzen bildet die Zunftstube, die den Charakter einer solchen aus dem 17. Jahrhundert hat. Sie ist reich mit Sprüchen und Ornamenten geschmückt. Die Fenster erhalten nach und nach noch Glasmalereien. Ein Prachtstück ist der Ofen, der aus dem Kloster Bellelay stammt und von Dr. Lanz und Propper beim Umbau gerettet wurde. Die Kacheln wurden dem identischen Ofen in Neuenburg nachempfunden und von der Frau von Dr. Lanz, Maria Julie Laura Bloesch (1863-1950), bemalt.

In der Sitzung vom 14. November 1907 feierte der Kunstverein August Weber, der bereits 16 Jahre an der Spitze des Vereins stand. Dr. Lanz überreichte ihm eine

prachtvolle silberne Plakette mit Webers Bildnis, ein Kunstwerk von Herrn Müller, Oberlehrer der Kunstgewerbeabteilung des Technikums. Gerührt nahm Weber die Plakette entgegen und bemerkte, «dass

sich zwar viele seiner Hoffnungen nicht erfüllt hätten, er sich aber dennoch gerne dem Kunstverein widme».[50] Regelmässig fanden im Kunsthaus

Weihnachtsausstellungen statt. Zu den beteiligten Künstlern gehörten u.a. Anna Haller, Frank Behrens und Hermann Hubacher. Da die Räumlichkeiten nicht ausreichten, übergab der Verein seine Kunstwerke als Deposita an

das Museum Schwab. Daraus entwickelte sich eine freundschaftliche Beziehung zwischen dem Kunstverein und dem Museum, die beide das Schicksal der Raumnot teilten. 1894 schloss sich der Kunstverein

dem Schweizerischen Kunstverein an. Damit war es erstmals möglich, zeitgenössische Kunst aus allen Landesteilen auszustellen. Diese Wechselausstellungen fanden unter der Leitung von August Weber

in den Jahren 1897, 1901, 1905, 1909 und 1915 statt. Stadtarchivar Werner Bourquin im Bieler Tagblatt: «Durch die Mitgliedschaft im Schweizerischen Kunstverein und durch die Turnusausstellungen

war der Verein berechtigt, sich an den vom Bund subventionierten Ankäufen zu beteiligen. So fand manches wertvolle zeitgenössische Kunstwerk den Weg in die Sammlung des Kunstvereins bzw. ins

Museum Schwab».[51]

Anlässlich der Sitzung vom 14. Januar 1909 war August Weber nicht wenig überrascht, als der Oschwanger Maler Cuno Amiet (1868-1961) die Versammlung mit seiner Anwesenheit beehrte. 1910 initiierte

Weber zusammen mit dem Kunstverein ein Grabdenkmal für Albert Anker. 1916 wurde der 71-jährige Weber anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums als Präsident erneut geehrt. Er erhielt eine

Glasplatte mit den Wappen Webers, der Stadt Biel und des Kunstvereins sowie einer Darstellung von Alt-Biel mit der Waldzunft. Es handelte sich um ein Werk des Glasmalers Gerster in Riehen, Sohn

des bekannten Heraldikers Pfarrer Gerster in Kapellen. Weber schenkte dem Verein eine Mappe mit Zeichnungen des Schweizer Malers Frank Buchers (1828-1890).

Altstadtleistpräsident wünscht Zusammenarbeit mit dem Kunstverein

An dieser Jubiläumsfeier machte Altstadtleistpräsident Eduard Amsler (1882-1937) darauf aufmerksam, das der Leist mit dem Kunstverein zusammenarbeiten möchte.[52] August Weber übergab dem Kunstverein mehrere Geschenke, darunter römische Kaisermünzen, einen alten Kupferstich der Stadt Basel, Bilder der Haupthalle des Berner

Münsters und ein Gedenkblatt der 50-Jahr-Feier der Republik Neuenburg. Grossen Anklang fanden auch die von Präsident Weber organisierten Kunstreisen. Mitglieder, deren Angehörige und Kunstfreunde

konnten daran teilnehmen. Sie führten unter anderem nach Murten und Avenches (1917) und zur Kirche von Jegenstorf (1919). Im November 1921 sah sich die Generalversammlung genötigt, das bereits

eingereichte Rücktrittsgesuch Webers als Präsident anzunehmen, obwohl er sich von einer längeren Krankheit erholt hatte. Er wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Weber war auch Vizepräsident der

1902 gegründeten «kantonal bernischen Kunstgewerbe-Genossenschaft».

Mitbegründer und Vorstandsmitglied der Biel-Magglingen-Bahn

August Weber gehörte während 35 Jahren dem Verwaltungsrat der Standseilbahn Biel-Magglingen an, von 1903 bis 1916 als Vizepräsident und von 1917 bis 1921 als Präsident.[40] «Magglingen» hiess die Empfehlung vieler Ärzte, wenn es darum ging, ihren Patienten Erholung im milden Klima zu verschaffen.

Magglingen Panorama, Ansicht von A. Reckziegel, 1898. Von links nach rechts: Hotel Bellevue, Restaurationshalle, Station, Grand Hôtel Kurhaus Magglingen. Sammlung Schweizerische Nationalbibliothek, V Bahnen 76, 1886-95.

Der Erfolg des 1877 eröffneten Kurhaus Grand Hotel (heute Sitz der Eidg. Turn- und Sportschule) brachte dann den Tourismus in das idyllische Bergdorf. Dem Besitzer Albert Wälli (1843-1905) war es gelungen, eine ergiebige Quelle mit gutem Trinkwasser zu erschliessen. Trinkkuren, Traubenkuren, Heilbäder, zahlreiche Spazierwege und eine phantastische Aussicht auf Biel, das Seeland und die Alpenkette vom Säntis bis zum Montblanc erwarteten die Besucherinnen und Besucher. Innerhalb von 8 Jahren stiegt die Zahl der Logiertage im sukzessiven ausgebauten Kurhaus von 3000 auf 8000.[41]

Das Kurhaus hatte zahlreiche illustre Gäste: Am 4. August 1884 war es Graf Alessandro Fè d’Ostiani (1825-1905), Grossoffizier des Ordens der Italienischen Krone.

1886 war es S. Hennings, Staatsrat und Kabinettssekretär Ihrer Majestät der Königin von Dänemark.[42] Personen und Güter wurden damals mit Pferd und Wagen

von Biel nach Magglingen transportiert. Der beschwerlichen Aufstieg zu Fuss dauerte allerdings 1½ Stunden und auf der Landstrasse 2 Stunden.

In der Schweiz gab es bereits mehrere Standseilbahnen, z.B. die Territet-Glion-Bahn im Kanton Waadt, die Gütschbahn in Luzern und die Giessbachbahn beim Hotel

Giessbach. Warum sollte man sich nicht auch von Biel aus bequem nach Magglingen befördern lassen? Am 3. Oktober 1884 meldete der Bayerische Landbote optimistisch, dass «von Biel (Schweiz) zum

Kurort Magglingen nächsten Frühling eine Drahtseilbahn erstellt werde.»

Am 17. Oktober 1884 reichte das Initiativkomitee «Drahtseilbahn Biel-Magglingen», bestehend aus Grossrat August Weber, Stadtpräsident Niklaus Meyer (1834-1922),

Regierungsstatthalter Jakob Wyss (1841-1913), Grossrat Robert Benz (1849-1894), Burgerratspräsident Eduard Haag (1843-1909), Amtsrichter Alfred Bronner (1847-1898), Oberförster Arnold Müller

(1856-1928), Gemeinderat Emanuel Walker (1843-1914) und der Magglinger Kurhausbesitzer Albert Wälly (1843-1905), in Biel ein Gesuch um Konzessionierung einer Dampfdrahtseilbahn von Biel nach

Magglingen beim Eisenbahndepartement ein. Das Komitee verwies auf die anerkannte Bedeutung von Magglingen als Kurort und als vielbesuchter Aussichtspunkt. Die finanziellen Mittel von rund Fr

450,000.- werde eine Gesellschaft liefern, die auch den Bau und den Betrieb übernehmen will. Die Berner Regierung nahm vom Gesuch Kenntnis und erteilte am 20. November 1884 die Konzession für die

Dauer von 80 Jahren. Innerhalb von 6 Monaten mussten die vorschriftsgemässen technischen und finanziellen Vorlagen sowie die Statuten der Gesellschaft dem Bundesrat eingereicht werden. Es konnte

nur eine Wagenklasse eingeführt werden, deren Typ vom Bundesrat genehmigt werden musste. Die Höchstgeschwindigkeit wurde ebenfalls vom Bundesrat festgelegt.[34] Am 18. November 1884 wurde der Bauvertrag mit der «American Cable Tramway Company» in London unterzeichnet, der theoretisch die Inbetriebnahme der Bahn am 1. Juni

1885 ermöglichen sollte.[37]

Bisher gab es in Europa nur eine einzige mit Dampf betriebene Bahn, und zwar in Spanien. Da die Bahn einen Höhenunterschied von 438 m mit einer maximalen Steigung

von 33,5 % zu überwinden hatte, führten mehrere Ingenieure Baugrunduntersuchungen durch. Im November 1884 schloss Oberingenieur Th. Lutz von Hochdorf als Vertreter der «American Cable Tramway

Company» die Vorstudien zu diesem Projekt ab. Der Bundesrat erhielt die entsprechenden Pläne, Kostenberechnungen usw. Die Projekt-Vorlage erwähnte: «Die Drahtseilbahn hat eine Gesamtlänge von

1668 m (heute 1693 m) und führt in gerader Linie vom Seefels bei Biel zum Kurhaus Magglingen. Die Spurweite beträgt 1 Meter. Die Bahn soll für Personen, Gepäck, Stuckgüter und Postbeförderung für

das ganze Jahr betriebsfähig eingerichtet werden. Das Einsteigeplateau der Station Biel liegt 4 Meter höher als die Neuenburgerstrasse. Für dessen Zugang wird eine 5 m breite Zufahrtsstrasse

erstellt. Die Station Magglingen befindet sich ca. 50 m rechts des Kurhauses auf der Höhe der Zufahrtsstrasse, so dass die Magglingenstrasse den Zugang zur Station bildet. Auf halber Strecke

befindet sich das Ausweichgleis, auf dem die Züge einander ausweichen. Die geologische Formation, auf der die Bahn liegt, ist Jurakalkfelsen. Die Kronenbreite der Einschnitte und Dämme beträgt in

Schienenhöhe 3 m, ausserdem erhalten die Einschnitte einen beidseitigen Wasserabzugsgraben. Beide Stationen erhalten ein Stationsgebäude mit beheiztem Wartesaal, Büro und Telegraphenapparat mit

Glockensignal. Das Maschinenhaus wird wie in London bei der «Highgate-Hill-Cable Tramway» auf halber Strecke errichtet. Die Züge werden von einer stehenden Dampfmaschine gezogen, die mit

Drahtseil verbunden ist. Vorgesehen sind 4 Personenwagen mit je ca. 40 Sitzplätzen, ähnlich den Rigibahnwagen, und 2 Gepäckwagen, die auch die Post befördern. Die Abfahrt wird durch elektrische

Glockensignale an beiden Endstationen angezeigt. Die Züge werden von einem Kontrolleur, der zugleich Bremser ist, begleitet. Er muss während der Fahrt stets die Bremse in der Hand zu

halten, um im Falle eines Seilrisses sofort bremsen und den Zug zum Stillstand bringen zu können. Das Seil besitzt einen hohen Grad von Biegsamkeit. Eine automatischer Vorrichtung erkennt jede

Beschädigung.»[36]

Station der Drahtseilbahn Magglingen, Zustand 2024. Das Innere zeigt eine historische Dauerausstellung.

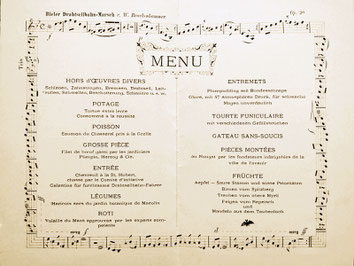

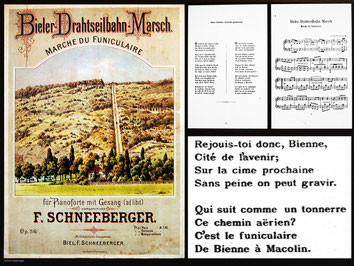

Am 13. Dezember 1884 genehmigte die Bundesversammlung die Konzession. Durch eine Vereinbarung vom 29. Dezember 1884 stellte die Burgergemeinde Biel der zu gründenden Gesellschaft das Land für die Bahnstrasse unentgeltlich zur Verfügung. Mit weiteren Grundeigentümern wurden Abtretungsverträge abgeschlossen.[40] Am 5. Februar 1885 wurde der definitive Bauvertag zwischen der Londoner Firma und dem Initiativkomitee unterzeichnet. Das Bahnprojekt, das anfänglich von der Bevölkerung mit einem Achselzucken aufgenommen worden war, begann zu einem Teil der Bieler Kultur zu werden. Bereits am 1. Dezember 1884 spielte die Bieler Stadtmusik in der Tonhalle die Uraufführung vom Bieler Drahtseilbahn-Marsch (Marche du Funiculaire) des Komponisten und Dirigenten Wilhelm Brackenhammer (1842-1889). Das Tagblatt der Stadt Biel (2.12.1884) gratulierte zu dieser Idee und hoffte, dass «der Komponist das Stück im Druck für Pianoforte herausgeben würde.» Dies geschah 1890 durch den Bieler Progymnasiallehrer Friedrich Scheeberger (1843-1906), der das zweisprachige Stück mit Pianoforte und Gesang dem Initiativkomitee der Drahtseilbahn Biel-Magglingen widmete. Am 15. Februar 1885 führte in der Tonhalle die Bieler Stadtmusik in Begleitung mit dem Stadtturnverein das humoristische Stück «Auf der Drahtseilbahn nach Magglingen» auf.

Brackenhammers Drahtseilbahn-Marsch auf der Menükarte bei der Eröffnung, 1. Juni 1887 (Sammlung Schweizerische Nationalbibliothek, V Bahnen 76, 1886-95) und Schneebergers Drahtseilbahn-Marsch in der Dauerausstellung der Station Magglingen.

Trotz der Konzession kamen die Bauarbeiten nicht voran, so dass das Gründungskomitee eine Fristverlängerung beantragte, die am 7. Juli 1885 gewährt wurde. Das

Projekt wurde den Ingenieuren Ritter-Egger, Probst, Chappuis & Wolf anvertraut. Im Dezember 1885 wurde der Ingenieur Niklaus Riggenbach (1817-1899) aus Olten als Sachverständiger

beigezogen. Am 29. Dezember 1985 brach das Komitee die Verhandlungen mit der Ingenieurgemeinschaft Ritter-Egger, Probst, Chappuis & Wolf ab. 1885 erschien im Verlag Caesar Schmidt die

6. Auflage von «In dreissig Tagen durch die Schweiz», in der das Projekt irrtümlicherweise als bereits abgeschlossen dargestellt wurde: «Seit Juni 1885 verbindet eine 1668 m lange Standseilbahn

die Station Pasquart mit Magglingen».

Am 8. Januar 1886 genehmigte der Bundesrat das Bauprojekt der Drahtseilbahn Biel-Magglingen. Am 15. Februar 1886 wurde der Bauvertrag mit der Firma Herzog & Pümpin in Bern

unterzeichnet. Emil Pümpin (1840-1898) hatte in Biel das Progymnasium und eine Schlosserlehre absolviert und baute 1885 zusammen mit dem Ingenieur Hans Herzog (1846-1913) die Berner

Marzilistandseilbahn. Herzog war Bauleiter der Jurabahn (1871-1874) und der Bahnlinie Freiburg-Payerne-Yverdon.[41] Der in Wien geborene Ingenieur Joseph

Hittmann (1850-1905), der seit 1883 als Oberingenieur für die Firma Herzog & Pümpin arbeitete, zählte ebenfalls zu den führenden Köpfen des Projekts Biel-Magglingen. Im Februar 1886 beschloss

der Verwaltungsrat der Jurabahn, für Fr. 5000.- Gründungsaktien der Drahtseilbahn Biel-Magglingen zu übernehmen. Zur Realisierung der fünften Standseilbahn der Schweiz wurde am 12. April 1886

unter Beteiligung von August Weber die Aktiengesellschaft «Drahtseilbahngesellschaft Biel-Magglingen» gegründet. Das Aktienkapital, das schwierig zu beschaffen war, betrug Fr. 450‘000.-,

eingeteilt in 200 Stammaktien zu Fr. 500.- und 700 Prioritätsaktien zu Fr. 500.-.

Am April 1886 begannen die Arbeiten mit der Räumung der Strecke. Der Bau der Standseilbahn wurde vor allem durch die zahlreichen Sprengungen mit Pulver oder Dynamit

zu einer Attraktion für die Kurgäste. Der Bund (6.6.1886): «Viermal täglich kracht es in den Kalkfelsen des Magglinger Berges. Der Sprengstoff bahnt der längsten Drahtseilbahn Europas den Weg».

Der Bau der Bahn erfolgte an mehreren Stellen gleichzeitig. Drei Viadukte wurden gebaut: ein 120 m langer Eisenviadukt über einer Geländesenke, ein zweiter 90 m langer Viadukt bei der Station

Biel und ein dritter 44 m langer Viadukt weiter oben. Es gibt keine Tunnel.[38] Am 18. Juni 1886 bewilligte die Gemeinde den Bau des Stationsgebäudes mit

Toilettenhäuschen und Maschinenhaus beim Seefels. Am 20. August 1886 bewilligte der Bundesrat den Finanzausweis.

Am 16. September 1886 trafen Pümpin und Herzog mit dem 130 Zentner schweren und 3400 m langen Drahtseil aus Köln ein. 14 Pferde zogen es vom Bahnhof Biel zur

Talstation. Für die Drahtseilbahn arbeiteten rund 100 Personen, darunter viele Tessiner und Italienische Gastarbeiter. Die Zusammenarbeit zwischen Schweizern und Italienern war alles andere als

harmonisch. Hinzu kam, dass eine Diebesbande immer wieder Lebensmittel stahl. Auch Unfälle blieben nicht aus: Im Dezember löste sich ein Wagen vom Seil, raste den Berg hinunter und verletzte

einen Arbeiter. Ein anderer wurde von einem Rollwagen zerdrückt. Wegen des strengen Winters 1886/87 wurden die Arbeiten eingestellt. Wegen der Wasserknappheit in Magglingen wurde das Wasser bei

einer Trinkwasserquelle in der Talstation gefasst und mittels einer 18 PS starken Dampfmaschine durch eine 1640 m lange Rohrleitung nach oben gepumpt. Bei der Bergstation floss das Wasser zuerst

in ein Trinkwasserbecken und von dort in das Betriebsreservoir oberhalb der Station Magglingen. Ende April 1887 begann die schwierige Operation des Aufziehens der zwei Drahtseile. Jedes wog nicht

weniger als 6514 kg oder rund 130 Ztr. Der Aufzug geschah mittelst eines eigens konstruierten auf die Schienen gestellten Wagens, der mit zweier Kurbeln an denen vier Mann drehen in Bewegung

gesetzt wurde. Das vierfach übersetzte Räderwerk griff in die Zahnradstangen ein. Auf diese Weise wurde das angehängte Seil über die Rollen bergauf transportiert.

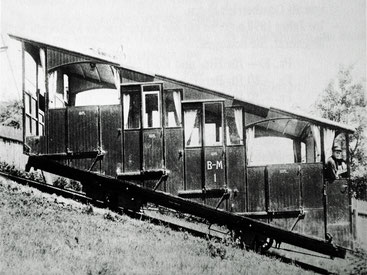

Am 6. Mai 1887 trafen zwei Personenwagen der Drahtseilbahn ein, jeder mit einem Gewicht von fast 200 Zentnern. Wegen ihres Gewichtes und ihrer Grösse durften sie

nicht per Eisenbahn transportiert werde und weder einen Tunnel, noch eine Brücke passieren. Ihr Transport erfolgte ab der Waggonfabrik Pümpin & Cie. in der Muesmatt in Bern mit einem eigens

dafür hergestellten Wagen auf der Landstrasse. Wegen des Aareübergangs wählte man den Umweg über Solothurn. Man hatte aus langen Eisenbalken, die mit hölzernen Querbalken fest verbunden waren,

einen starken Rost konstruiert, der an die Achsen eines sehr starken Hinter- und Vorderwagens gehängt wurde, analog den Tragbäumen eines Steinwagens, wie sie z. B. in Solothurn in Gebrauch waren.

Auf diesem bereits schweren Gerüst wurde der ebenfalls sehr schwere Wagen platziert. Die Bespannung bestand beim Transport des ersten Wagens aus acht, bei demjenigen des zweiten aus zwölf

Pferden, die bei den unterschiedlichen Steigungs- und Kurvenverhältnissen der Bern-Solothurnstrasse zeitweise schwere Arbeit hatten.[63] In Biel machten die

Wagen für die Schaulustigen bei der Mühlebrücke einen kurzen halt. Dann wurden die Wagen auf der unteren Station auf die Geleise gestellt. Sie hatten 40 Sitz und 10 Stehplätze und waren 2,50 m

breit, also für 5 Sitze ausgelegt. An beiden Enden befanden sich Plattformen, auf denen der Führer je nach Fahrtrichtung so stand, dass er die zu befahrene Strecke gut überblicken konnte. Die

einzelnen Wagenabteile waren staffelförmig hintereinander angeordnet und entsprachen ihnen staffelförmige Plattformen der beiden Bahnsteige an den Endstationen. Der Wagenkasten war aus Holz, das

zweiachsige Wagengestell mit 5,20 m Radstand aus Eisen gebaut. Mit letzterem wurde der Wasserbehälter verbunden. Dessen Wasserstandsrohr befand sich an der vorderen Plattform, wo seitlich des

Bahnsteigs die Vorrichtung zum Füllen des Behälters angebracht war. Die einzelnen Abteile waren durch halbhohe Wände getrennt, die die Rückenlehnen der Sitze bildeten. Die Zugänge waren während

der Fahrt durch niedere Türen verschlossen, ansonsten war der Wagen seitlich offen und nur mit Schiebevorhängen versehen.[38]

Anfang April 1887 genehmigte der Bundesrat den Fahrplan. Die Stationen der Jura-Bern-Luzern-Bahn begannen Fahrkarten nach Magglingen zu verkaufen. Damit gab zum

ersten Mal eine grosse Schweizer Bahngesellschaft direkt Billette für eine Standseilbahn aus. Am 21. Mai 1887 fand die Probefahrt mit dem technischen Personal statt. Am 26. Mai 1887 dementierte

das Tagblatt der Stadt Biel das in der Bevölkerung kursierende Gerücht, die Wagen der Standseilbahn seien im Verhältnis zum Seil viel zu schwer. Am Montag, 30. Mai 1887, konnten alle Schulkinder

die Bahn gratis benützen. Die Einweihung fand am 1. Juni 1887 statt. Unter den Gästen war auch Bundesrat Schenk. Die Festinschrift lautete «Mag(s)glingen?». Auf der Speisekarte des Banketts

standen «Schienen, Zahnstangen, Bremsen, Drahtseil, Chevreuil à la St-Hubert, chassé par la Comité d’initiative, Galantine für ängstliche Seilbahner, Glace mit 47 Atmosphären Druck, Tourte

finiculaire mit verschiedenen Gefällsbrüchen.» [39] Am 2. Juni wurde die neue Anlage in Betrieb genommen. Die Fahrt dauerte 12 Minuten (heute 5,3 Minuten).

Sie kostete einfach Fr. 1.-, hin- und zurück Fr. 1.50.-. während früher ein Einspänner Fr. 9.- und ein Zweispänner Fr. 17.- kostete.

Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, brauchte man einen Maschinisten, der die Maschinen, den Dampfkessel und die Pumpen in einem Maschinenhaus neben der

Pasquartstation überwachte, den Betriebsleiter (Bahnmeister), der in der Nähe der Pasquartstation wohnen musste, zwei Billeteure, einen Aushilfsbeamten und zwei bis drei zuverlässige Bahnführer,

damals «Kondukteure» genannt. Diese mussten Polizeibeamte sein und wurden als solche vereidigt.[47] Täglich mussten sich die Lokführer mindestens eine halbe

Stunde vor Fahrtbeginn in ihren Stationen einfinden, um den Zustand der Wagen zu überprüfen: Sind die Zahnräder unbeschädigt und sitzen sie auf den Achsen? Sind die Bremsteile heil und

miteinander verbunden? Gibt es Risse an den Achsen, sind die Achslager ganz und die beiden Hälften derselben fest miteinander verschraubt? Sind die Wasserkästen dicht? Ist die Drahtseilverbindung

zum Wagen unbeschädigt? Gibt es Spuren von eingedrungenem Wasser an der Wagendecke? Sind die Laternen sauber, in gutem Zustand und mit ausreichend Öl und Docht für die Nacht versehen? Einmal pro

Woche mussten die Bahnführer zusammen mit dem Maschinisten das Kabel abspannen und die Funktion der Fallbremse und des Geschwindigkeitsreglers überprüfen. Täglich hatten sie die Wagen zu reinigen

und zu schmieren und jeden Samstag die Eistellhallen zu reinigen. Die Bahnführer hatte also auch Putz- und Reparaturdienst.[46]

Nachdem alles überprüft war, erfolgte die Abfahrt. Unmittelbar vor dem Einsteigen der Fahrgäste und vor Beginn des Wasserfüllvorganges war der sichere Verschluss der Bremsen zu überprüfen. Nach

dem Einsteigen musste sich der Talfahrer auf die untere Plattform zur Bremse begeben und durfte diese bis zum Ende der Fahrt nicht mehr verlassen. Fünf Minuten vor Abfahrt der Bahn erkundigte

sich der Talführer telefonisch nach der Anzahl der Fahrgäste aus Biel. Um Fehler zu vermeiden, musste diese Zahl immer wiederholt werden. Der Talführer zählte nun ebenfalls die Fahrgäste,

reduzierte deren Zahl und zog das Ergebnis von der Bieler Zahl ab. Dann liess er das benötigte Wasser in den Wassertank laufen, denn die Wasserskala an den Wagen war nach Personen unterteilt.

Wenn die Bahnführer die Wasserfüllung nicht genau einfüllten, wurde ihnen der unnötige Wasserverbrauch vom Lohn abgezogen. Kurz vor der Abfahrt telefonierte der Kassier nochmals die definitive

Fahrgastzahl aus Biel und gab das Zeichen «fertig». Nun schlossen die Bahnführer sorgfältig die Türen. Nach dem Abfahrtssignal wurden in Biel die Bremsen geöffnet. Der Talfahrer öffnete nun

seinerseits den Bremswasserhahn, löste vorsichtig seine Bremse und fuhr langsam aus der Station. Dann erhöhte er die Geschwindigkeit auf 7 ½ Stundenkilometer. Bei Geschwindigkeitsüberschreitung

drohte ihm ebenfalls eine Busse.[46] Um nicht zu schnell zu werden, mussten die Bahnführer ständig Wasser ablassen.

Die Drahtseilbahn Biel-Magglingen verfügte über drei Bremsvorrichtungen: 1) Jeder Wagen hatte eine selbsttätig schliessende Spindelbremse. Diese wurde bei fast allen mit Wasserballast betrieben

schweizerischen Drahtseilbahnen eingesetzt, um ein Durchgehen des Wagens während der Belastung zu verhindern. Der bergwärts fahrende Führer musste die Handbremse stets offen halten und auch der

abwärts fahrende Führer hatte zur Regulierung der Geschwindigkeit einen konstanten Druck auf die Bremskurbel auszuüben. 2) An jedem Wagen befand sich für den Notfall noch eine automatische

Fallbremse, die den Wagen im Fall eines Seilrisses zum Stillstand brachte. 3) Ein wesentlicher technischer Fortschritt war die von Ing. Pauli konstruierte und erstmals eingesetzte

Zentrifugalbremse. Neben der Spindel- und selbständigen Fallbremse wirkte sie automatisch auf die Regulierbremse, sobald der Führer zu schnell fuhr und begrenzte so die Geschwindigkeit sanft und

stossfrei.[35] Riggenbachs erfundene Zahnleiterstange in der Mitte jedes Gleises ermöglichte zusätzlich ein sofortiges Abbremsen. Auf keinen Fall durften

sich die Bahnführer mit den Fahrgästen unterhalten, denn sie mussten sich auf das Bremsen, die Fahrgeschwindigkeit und die Strecke konzentrieren. Deshalb war es den Fahrgästen verboten, die

Wagenplattform zu betreten. Betrunkene wurden gar nicht erst zugelassen. [46] Ein Passagier über die Fahrt: «Es ist, als ob wir stillstehen und der Hang unter uns versinkt. Links und rechts

blicken wir in den Wald, der den Berg bedeckt. Der würzige Duft von Tannen und Beerensträuchern umgibt uns. Immer höher und höher blicken wir auf die bunte Flora des steilen

Berghanges».[48]

Die Eröffnung eines zweiten Hotels und der Bau von Ferienhäusern brachten zusätzliche Gäste nach Magglingen. So erwarb Cunliffe Owen, Direktor des Southkensington Museums in London in Magglingen Grundeigentum. Im Juni 1887 beschloss die Seilbahngesellschaft das ihr gehörende Grundstück in der Nähe der Station Pasquart zu verkaufen. «Es eignet sich wegen seiner günstigen Lage für ein Restaurant.», hiess es im Inserat des Journal de Jura (11.6.1887). So entstand das Restaurant Paradisli (Restaurant du Petit Paradis), in dem der Komiker Grock seine Kindheit verbrachte. Vom 3. Juni bis 31. August 1887 wurden 40‘000 Personen befördert. Am 10. Juli 1889 beförderte die Bahn in 41 Fahrten 2500 Personen. Bei der Station kam es zu Wartezeiten von 2 Stunden. Eine versuchsweise Herabsetzung der Fahrpreise führte laut Jahresbericht 1891 an Werktagen zu einem deutlichen Rückgang der Einnahmen, an Sonntagen zu einer stärkeren Frequentierung, aber zu keinen Mehreinnahmen. [38]

Angeregt durch die Biel-Magglingenbahn bildete sich am 30. Dezember 1895 eine Gesellschaft zum Bau der elektrischen Drahtseilbahn Biel-Leubringen. Die Gesellschaft

hoffte auf die Unterstützung des Verwaltungsrates der Biel-Magglingenbahn, der jedoch ablehnend reagierte: «Die Biel-Leubringenbahn ist ein ganz überflüssiges Unternehmen, das, da es für sich

allein nicht lebensfähig ist, die Drahtseilbahn Biel-Magglingen ruinieren dürfte. Seine Ausführung liegt nicht im Interesse der Volkswohlfahrt».[43] Am 20.

Januar 1898 wurde die Konkurrenzbahn in Betrieb genommen, hatte doch Oberförster Arnold Mueller (1856-1928) in Leubringen schöne Spazierwege angelegt. Ab dem 14. Mai 1896 gab die

Biel-Magglingen-Bahn Familienbillette aus. Am 3. August 1896 schrieb der Bottwartal-Bote: «Eine Naturmerkwürdigkeit der eigenartigsten Art befindet sich in den beiden Wagen der Standseilbahn

Biel-Magglingen. In jedem der beiden Wagen befindet sich an derselben Stelle ein von einem Schwalbenpaar gebautes Nest. Das Paar hatte offenbar die Absicht, nur ein Nest zu bauen, da aber bald

der eine, bald der andere Wagen zur Stelle war, so bauten sie an beiden Stellen, wohl in der Meinung, nur ein Nest zu bauen. Dasselbe Schwalbenpaar hatte auch in beide Nester Eier gelegt. Diese

wurden jedoch alle in ein Nest gelegt. In dem einen Nest befinden sich nun Junge». 1908 wurde der Ganzjahresbetrieb aufgenommen und die Haltestelle Hohfluh eröffnet. Im Winter fror das Wasser im

Reservoir zeitweise ein und der Betrieb musste eingestellt werden. Nach dem Ersten Weltkrieg, als internierte Franzosen statt Kurgäste im Grand Hotel untergebracht waren, kam der Betrieb nicht

mehr richtig in Schwung, da die Berner Oberländer Kurorte attraktiver waren. Die offenen Holzwagen, die gelegentlich auch Kühe transportierten, wurden 1923 im Zuge der Elektrifizierung ersetzt,

die Fahrzeit verkürzte sich auf 9 Minuten.[41] August Webers Sohn Albert war für ein Jahr Mitglied des Verwaltungsrates. Im Jahr 2000 fusionierten die

Magglingen- und Leubringenbahn und wurden 2014 in die Verkehrsbetriebe Biel integriert.

Gründer der «Bank in Biel - Banque de Bienne»

Im Bankwesen war August Weber bereits im Verwaltungsrat der «Volksbank in Biel» tätig. Werner Bourquin im Bieler Tagblatt (8. 10. 1958): «Am 24. März 1907 versammelten sich unter dem Vorsitz von

Grossrat August Weber die Initianten zur Gründung einer neuen Bank in Biel. Am 26. April wurden August Weber zum Präsidenten des Verwaltungsrates, Louis Grosjean zum Direktor und Albert Krebs zum

Prokuristen ernannt. Sitz der Bank war das Haus Blumenstein an der Mühlebrücke, Eingang Untergasse 2. Am 26. Juni 1907 nahm die Bank ihre Tätigkeit auf. Eine lange Lebensdauer war dem Unternehmen

nicht beschieden: Am 6. Januar 1911 musste der Verwaltungsrat die Aktionäre zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einberufen, da die neu ausgegebene Aktienemission nur zur Hälfte

gezeichnet wurde. Die damalige Zwangsliquidation der Volksbank Biel hatte das Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber kleinen Banken verstärkt. Der Schweizerische Bankverein vollzog am 31.

Dezember 1910 die Liquidation der Bank und übernahm auch deren Gläubiger, Schuldner und Chefbeamten.»

August Weber starb nach längerem Herzleiden am 29. April 1923 mit nahezu 77 Jahren.

Albert Weber (1876-1955), Goldschmied, Bijouterie-Fabrikant, Bergsteiger, Bergführer, Skipionier, Skilehrer, Fotograf

Schüler am Progymnasium Biel von 1886 bis 1891

4) Albert Weber, geboren am 10. Februar 1876 in der Bieler Altstadt, besuchte von 1886 bis 1891 das Progymnasium in Biel. Mit 16 Jahren begann er 1892 eine Lehre als

«bijoutier joailler» in der Bijouteriefabrik Tardy in Genf. Diese schloss er am 22. Mai 1894 nach nur 23 Monaten mit dem damals erstmals vergebenen Lehrzeugnis mit Bestnote ab. Als Juwelier

vertiefte er seine Kenntnisse in Lyon und Paris und kehrte 1897 in das großväterliche Juweliergeschäft an der Kanalgasse 5 zurück. Als er im Alter von 21 Jahren standen die Herstellung von

Schmuck und der Uhrengrosshandel im Vordergrund.[14] Seit dem 1. August 1897 führte Albert Weber zusammen mit dem Goldschmied Eduard Tschopp das Bijouterie-

und Juweliergeschäft «Weber & Tschopp» an der Untergasse 6. Um den kleinen Betrieb zu vergrössern, baute die Firma in Bern an der Aegertenstrasse 22 eine Bijouteriefabrik, die 1899 bezogen

wurde. Deshalb verkaufte Albert Weber am 8. November 1901 sein Geschäft «Aug. Weber» an der Kanalgasse 5 an den Goldschmied Heinrich Schäfer (1872-1942).

Familie

Albert Weber war seit dem 24. August 1901 mit der Bielerin Maria Emma Wyss (14.7.1880-31.7.1960) verheiratet. Das Paar hatte die Söhne Hans (geb. 3.1.1903-1998), Albert (geb. 15.7.1904-1981), die

sich später am Bijouterie-Familienunternehmen beteiligten und den Kaufmann Adolf Weber (15.10.1905-10.1.1928), der 1927 nach Genf zog und 1928 im Alter von 22 Jahren starb.[55]

Quellen/Sources: 1)

Postadresse: Altstadtleist Biel, Obergässli 11, 2502 Biel/Bienne. Lokal: Brunngasse 11, Tel. 032 323 42 84,

Öffnungszeiten auf Anfrage

Adresse postale: Guilde de la vieille ville, Ruelle du Haut 11, 2502 Biel/Bienne. Local: Rue des Fontaines 11, Tel: 032 323 42 84.

Heures d'ouverture sur demande.