- Türme / Tours II

- Tore

- Abgebrochene Türme: Finsler, Bewart, Zeitglocken / tours démolies: Finsler, Bewart, Tour de l'horloge

- Abgebrochene Türme: Klostertrum, Roter Turm / tours démolies: Tour Rouge, Tour Couvent

- Abgebrochene Tore: Nidau, Pasquart, Obertor / Ports démolies: Nidau, Pasquart, Porte du Haut

- Abgerbochene Tore: Untertor / Ports démolies: Porte du Bas

Alle ursprünglichen sechs Bieler Stadttore wurden abgebrochen. Das Obertor 1875, das Pasquarttor 1842, der Torturm an der Schmiedengasse 1843, das Badstubentöri zwischen Untergasse und Gerbergasse 1798 und das Untertor 1829. Das frühere Burgtor wurde durch das Bäsetöri ersetzt.[7]

Vom Burgtürli zum Bäsetöri /

De Port du Bourg à la petite porte des balais

Das Burgtürli - das frühere Burgtor

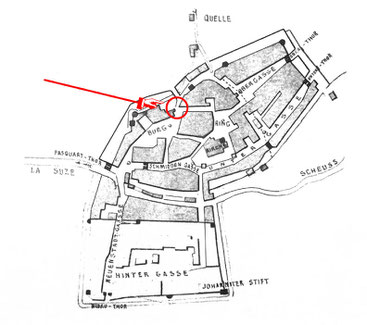

Das heutige Bäsetöri befand sich ursprünglich an einem anderen Ort und zwar an der Stelle des heutigen Restaurants Bielstube. Es wurde Burgtürli genannt und hatte in früheren Jahrhunderten eine

besondere Bedeutung. Es war der nördliche Ausgang der Stadt und der einzige Zugang zu den oberen Mühlen, zu den Rebbergen, zum Friedhof, der von 1541 bis 1871 bestand und zur Römerquelle. Hans

Schöchlin: «Die Quelle lag in Bogenschussweite der Ringmauer, war also gut zu überwachen und durch Ausfälle vom Burgtörli her auch leicht zu verteidigen. Die stärkste Verteidigung einer Stadt

wäre nutzlos, wenn ein Belagerer ihr das Wasser abgraben und umleiten könnte.»[11] Das Burgtürli wurde auch Bisentürli genannt, weil es ganz der Bise durch das Obergässli ausgesetzt war.

Unmittelbar vor dem Tor befand sich ein tiefer und breiter Stadtgraben, der vom Rathaus bis zum Bifang ging. Der Zugang zum Tor erfolgte über eine hölzerne, später steinerne Brücke, die 1544

gewölbt wurde und in das Burggässli, damals Obergässli, führte.[5]

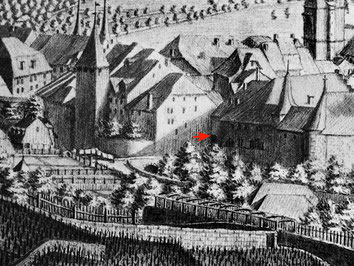

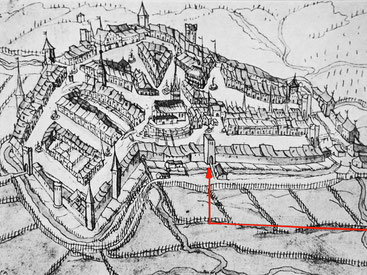

Foto rechts: Biel um 1548 in der Chronik von Johannes Stumpf, Zeichner und Holzschneider: Heinrich Vogtherr d. ältere. An unteren Bildrand steht die von David

Schwab 1798 gekaufte und 1907 abgetragene Lochmühle. An ihr vorbei führt ein schmaler Weg durch das alte Burgtürli. Links des Burgtürlis steht der mächtige viereckige Turm der alten Stadtmauer.

[6] Foto links: Ansicht von Biel vom Süden. Nach einer Zeichnung aus der Bieler Chronik des A. Verresius, 1626

Nach dem Stadtbrand von 1367 wurde 1399 für die Erneuerung des Besentürli 4 Pfund bezahlt. Das Tor wurde mit einem eckigen Vorbau verstärkt und 1403 der Steg vor dem Burgtürli erneuert. 1466

wurde das Tor erhöht, und erhielt statt des polygonalen, einen halbrunden Vorbau.[1] 1476, arbeiteten Peter Pourgge und Peter Lamlinger je vier Tage «an der

zinne vor dem bisentürlin», und man versah diese Zinne «bi dem burgtürlin» mit 300 Ziegeln. In den Bauausgaben von 1475/76 wurde das Tor als Neubau bezeichnet, als «nüwetürnlin in der Burg». [2]

Das Areal des heutigen Rosiusplatzes gehörte zur Allmed und wurde früher nach seiner Lage «vor dem Burgtürli» benannt. 1471 baute sich der bischöfliche Stadthalter und Stadtvenner Stefan Scherer

an der Burggasse 31 ein Haus «auf die hofstatt in dem burggraben neben dem türlin». Er erhielt die Auflage, für den Unterhalt der angrenzenden Ringmauer zu sorgen und den Wehrgang stets offen zu

halten.[1] 1564 kaufte die Stadt vom Meyer für 450 Pfund den Garten vor dem Burgthörli (der alte untere Totenhof, Bisenseite). [8] 1736 erfolgte der Umbau

des Hauses an der Burggasse 31 für Peter Witzig. Als 1842 mehrere Häuser an der Nidaugasse abbrannten, wurde der Schutt in den tiefen und breiten Graben geworfen und dieser dann bis zur

Kastanienallee zugeschüttet. Die Brücke und das Gewölbe lagen danach tief unter dem Schutt begraben. So entstand der Rosiusplatz. [5] 1982 kam beim Bau der

Polizei-Tiefgarage unter dem Rosiusplatz die Reste der Brücke wieder zum Vorschein.[4]

Das Bäsetöri ersetzt das Burgtürli

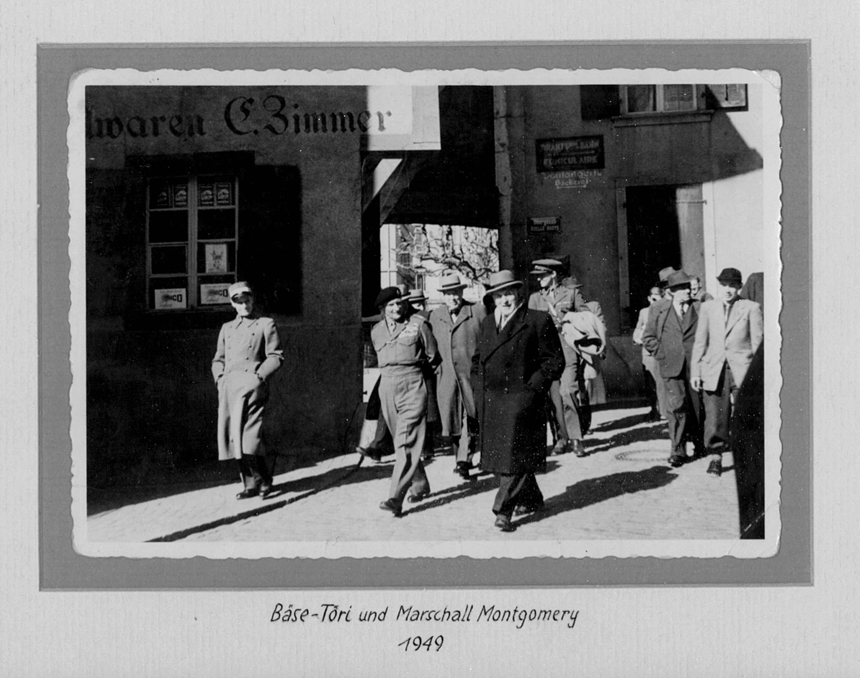

Mit dem Neubau des Hauses Rosius 18 verschwand das Burgtürli und zwischen den Häusern Rosius 18 und Burggasse 31 entstand das *Bäsetöri (Bäsedirli/Besentürli). Der Name wurde gewählt weil die

Marktordnung ab 1798 den Platz vor dem Tor den Besenbindern und Korbflechtern vorbehielt und die Familie Zimmer vor ihrem Spezereiladen direkt neben dem Tor ihre Besen verkaufte. Erfolgreich

waren die breiten Besen aus Reisstroh, die zweifach verwendet werden konnten: mit dem einen Ende zum Reinigen der Wohnung, mit dem anderen zur Bildung des widerhaarigen Mannes.[9]

*Auch Zürich hat ein Bäsetöri, durch das der Biswind ungehindert fegen kann.[10]

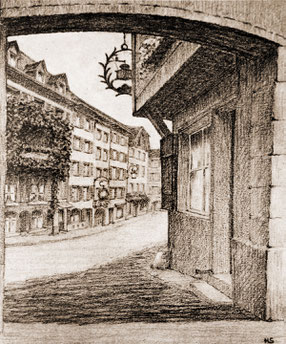

Foto links von Hans Schoechlin. Repr. aus Wanderung durch die Bieler

Altstadt, Biel, 1966

Zwei Ansichten aus der Postkartensammlung der Stadtbibliothek Biel. Links: Das Bäsetöri ohne Bemalung mit Restaurant Amsler. Rechts: Das bemalte Bäsetöri mit

Restaurant Bielstube.

Neues Aussehen durch Hans Moser

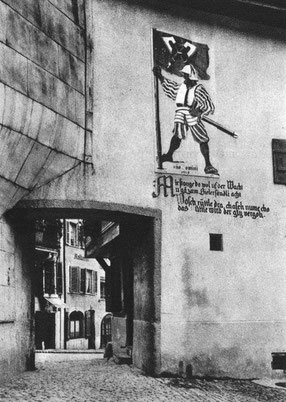

Während das Burgtürli zeitweise an einen gekrönten Turm erinnerte, war das Bäsetöri zu einem einfachen, schmalen und autofreien Durchgang geworden. Seit 1915 wacht darüber der Venner Göuffi.

Unter ihm steht der Spruch: «Mir stande do wol uf der Wacht, u gä zum Bielerfändli acht, Wosch rüttle dra chasch nume cho, das Rüttle wird der gly vergoh». Die Südseite beim Obergässli zeigt das

Bieler Wappen und die Inschrift: «z’Bääsedööri steit halt do fer z’Bysewätter düre zlo».

Die Bilder und Sprüche auf dem Bäsetöri stammen vom Künstler Hans Moser (1871-1946). Er schuf vom Venner Göuffi auch eine kleine Statue, die dank eines grosszügigen Geschenks ihren Platz im Lokal vom Altstadtleist fand.

Restaurierungen der Wandmalereien

1929 durch den Gerichtsaktuar Moser und seinen Assistenten, den Malermeister Roger Daverio, 1960 nur noch durch Roger Daverio und zuletzt 1987.

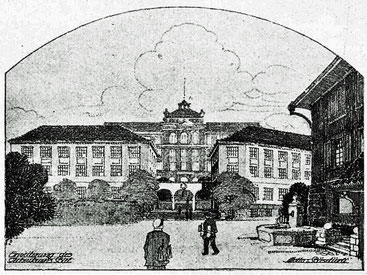

Das Bäsetöri als Namensgeber

Die Architekten Saager & Frey wählten 1916 für ihr Erweiterungsprojekt des Technikums den Namen «Bäsetürli», das den 2. Platz gewann. Laut Wettbewerbsauflage sollte die Ansicht

vom Bäsetürli her ausschlaggebend auf die harmonische Gesamtwirkung des Technikums sein. 1974 erhielt die Fasnachtsplakette das Sujet des Bäsetöri, durch das ein Tambouren- oder Guggenmusik-Major

stolziert, um den Bielern die tollen Tage anzukündigen. [3] Heinrich Rohts «Filet de veau Bäsetöri» galt 1974 als Bieler Spezialität. Am Rosiusplatz 18 entstand 1981 die Kunstgalerie «Bääsedööri»

von Martha Leiser-Lanz. Es gab auch ein Schwyzerörgeli-Quartett mit dem Namen «Bäsetöri Biel».

Restaurierungen der Wandmalereien

1929 durch den Gerichtsaktuar Moser und seinen Assistenten, den Malermeister Roger Daverio, 1960 nur noch durch Roger Daverio und zuletzt 1987.

Das Badstubentor / La petite Tour «Badstubentöri» jusqu’ en 1798

Vermittelte den Zugang zur Altstadt von Süden und die davorstehenden Ablassmatten. Das Badstubentürli wurde nach der ältesten Bieler Badstube benannt, die anstelle

des heutigen Hauses Untergasse 38 stand. Im Mittelalter hatten gab es die Badstube selbst an den kleinsten Orten. In Biel war eine zweite Badstube neben dem Burgtheater an der Burggasse 17. Die

Kirche forderte das Baden als eine fromme Übung.

Der Bau des Badstubentürlis ist nicht bekannt. In den Jahren 1400 und 1401 wurde ein neuer Estrich im Turm erstellt, der Helm neu gedeckt und am Tor verschiedene Maurerarbeiten durchgeführt. 1466

wurde das Tor verstärkt und die anstössige Badstube repariert. 1734 mussten Teile des Badstubentores abgebrochen und erneuert werden. Nach der französischen Besetzung ersteigerte Gottfried Scholl

den Turm, hat ihn mit der Auflage abgebrochen, dass der Durchgang Untergasse/Gerbergasse (bis heute) erhalten blieb. Vor dem Haus Untergasse 38 in der Gerbergasse fliesst der unterirdische

Überlauf der Römerquelle in die Schüss. Bei Bauarbeiten 1996/1997 legte der archäologische Dienst des Kantons Bern im Durchgang einen Zwinger (doppelte Maueranlage mit schmalem Hof) mit einem

Schalenturm aus der Zeit Ende des 13. Jahrhunderts frei. Nach Angaben von Dr. Margrit Wick-Werder diente diese Anlage «als Verstärkung der Stadtmauer an einer Stelle, wo der Feind dem Bach

folgend (Überlauf der Römerquelle) allzu leicht hätte eindringen können.»

Permet de passer de la rue Basse à la rue des Tanneurs pour atteindre le sud de la ville. Elle doit son nom au plus ancien édifice de bains de la ville qui occupait l’espace du bâtiment actuel au no 38 de la rue Basse. La date de la construction de cette porte n’est pas connue.. Dans les années 1400/1401 on a construit un nouveau galetas dans la tour, refait le toit et procédé à différents travaux de maçonnerie. En 1734 on a du démolir certaines partie de la porte et les reconstruire. Après l’occupation française c’est Gottfried Scholl qui l’acquit aux enchères avec l’obligation de la démolir mais en conservant le passage rue Basse – rue des Tanneurs. Devant la maison no 38 de la rue Basse coule, sous terre, l’eau qui provient de la source romaine et se jette dans la Suze. Lors des travaux de 1996/97 le service archéologique du canton de Berne a mis au jour dans le passage les restes d’un double mur de défense avec une petite cour daté de la fin du 13 siècle. Selon Mme Dr. M. Wick-Werder cette fortification servait à consolider le mur d’enceinte de la ville à un endroit où l’ennemi aurait pu, en suivant le ruisseau, facilement pénétrer dans la ville.

Quellen: 1) Werner und Marcus Bourquin, Biel Stadtgeschichtliches Lexikon, Büro Cortesi, Biel 1999; - 2) Margrit Wick-Werder, «Unser hoffstat daruff vor ziten ein Sloss gestanden zuo nutz und notturfft gemeiner Stat Biel..» in Bieler Jahrbuch, Annales biennoises 1989, Biel 1989, S.111; - 3) «Plaketten-Vorverkauf beginnt» in Bieler Tagblatt, Biel, 15. 1. 1974, S. 3; - 4) dar, Archäologische Funde unter dem Rosius in Bieler Tagblatt, Biel, 12. 10. 1982, S. 3; - 5) «Die Brücke vor dem Burgthörli» in Tagblatt der Stadt Biel, Biel, 12. 6. 1867, S. 4 - 6) Werner Bourquin, «Die Älteste Ansichts der Stadt Biel» in Bieler Tagblatt, Biel, 17. 7. 1942, S. 2; - 7) Regula Glatz, Daniel Gutscher, Stadt- und Landmauern, Band 2, Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, Zürich, 1996, S. 72: - 8) Gustav Blösch, Chronik von Biel von den ältesten Zeiten bis zu Ende 1873, Biel, 1875, S. 46; - 9) «Marktbericht vom 4. August 1904» in Bieler Tagblatt, Biel, 5. 8. 1904, S. 2; - 10) Marguerite Janson, «Markt im Keller - Das Zürcher Bäsetöri» in NZZ, 18. 2. 1954, S. 2; - 11) Hans Schöchlin, Wanderung durch die Bieler Altstadt, Verkehrsverein Biel und Umgebung, Biel, 1966, S. 44

Postadresse: Altstadtleist Biel, Obergässli 11, 2502 Biel/Bienne. Lokal: Brunngasse 11, Tel. 032 323 42 84,

Öffnungszeiten auf Anfrage

Adresse postale: Guilde de la vieille ville, Ruelle du Haut 11, 2502 Biel/Bienne. Local: Rue des Fontaines 11, Tel: 032 323 42 84.

Heures d'ouverture sur demande.